流れ星が大量に発生する「流星群」は、ある決まった時期に毎年同じように見られることが知られています。

この現象には、周期的にやってくる「彗星」の働きが大きく関係しているのです。

流れ星はしばしば「幸運の象徴」として語られる。

「流れ星を見たら、消える前に3回願い事を言うと叶うんだよ」

なんてロマンティックな話も子供のころによく聞いた。

流星群(りゅうせいぐん)とは、そんな幸運の流れ星がボーナスタイムのごとくキラキラと流れまくるビッグイベントである。

そしてこの流星群は、なんとも不思議なことに、毎年必ず決まったタイミングで発生するというのだ。

流星群の周期性の真相を一言でいうならば、

彗星(すいせい)が通ったあとの塵(ちり)だらけのエリアに、地球が周期的に突入するから

ということになる。

これは一体どういうことか、少しづつひも解いていこう。

流れ星とは何か、流星群とは何か

流れ星は星じゃない

まず大前提として、流れ星とは、いわゆる「星」とは全く別物である。

私たちが夜空を見あげて「星だなあ」と思うもののほとんどは恒星といって、太陽のように自ら光を放つ天体が遠くに見えているもの。

じゃあ一方で流れ星はなんなのかというと、

流れ星とは、宇宙にただよう小さな塵(ちり)が大気圏に突入して輝いたもの

のことをいう。

こう言ってしまうとロマンティックな気分が台無しなのだが、要するに空からゴミが降ってきているようなものなのである。

流れ星が流れる仕組み

流れ星のタネとなるのは、たいてい直径数ミリ~数センチくらいの砂粒みたいな塵(ちり)である。

これが地球の重力につかまると、ものすごいスピードで地球に向かって落下してくる。

そして大気圏に突入した塵は、空気と激しくこすれることで発光し、やがて燃え尽きてしまう。

この現象を遠く離れた地上から私たちが見ると、一筋の光がスッと流れていくように見えるので、これを流れ星と呼んでいるわけだ。

定期的にやってくる流星群

流れ星が短期間にたくさん流れるのが、流星群。

流星群は、毎年毎年決まった時期に訪れる。

活動が活発なときには、一晩に100個を超える流れ星が見られたりする。

流星群にはいくつも種類があるが、特に有名なのは「三大流星群」として知られる次の3つである。

- しぶんぎ座流星群(ピーク:毎年1月4日ごろ)

- ペルセウス座流星群(ピーク:毎年8月13日ごろ)

- ふたご座流星群(ピーク:毎年12月20日ごろ)

流れ星が宇宙の塵であることをふまえれば、

「流星群はその塵がいつもより大量にあることによって生じているんだなあ」

ということが想像できる。

すなわち、毎年1月4日や8月13日、12月20日ごろには、決まって地球の周りに塵がたくさん漂っているということである。

その理由を考えるためには、「彗星(すいせい)」という天体の特徴について知っておかなければならない。

彗星ってなんだろう

尾を引く天体、彗星

彗星は、別名「箒星(ほうきぼし)」とも呼ばれる。

その名のとおり、箒のような尾が広がってみえる特徴的な天体である。

流れ星とは違って、彗星はスッと流れて消えてしまうのではなく、長時間この美しい姿のままで空に輝き続ける。

そしてもうひとつ大きな特徴がその周期性だ。

彗星は現在300種類あまり確認されているが、それぞれが「地球に接近する決まった周期」をもっていて、たとえば有名なハレー彗星は約75年ごとに回帰している。

周期的に出現することが世界で初めて発見された彗星。

発見者のエドモンド・ハレー(1656-1742)にちなんでその名がつけられた。

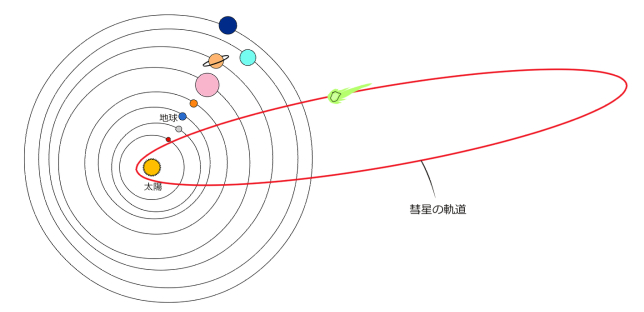

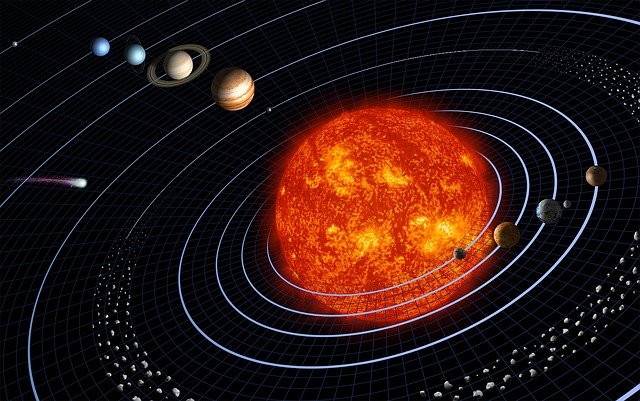

なぜ決まった周期で接近するかというと、彗星が地球と同じように「太陽の周りを公転する天体」だからである。

ただし彗星の公転の軌道は細長い楕円形なので、地球からみると出現したり消失したりを繰り返しているわけだ。

彗星は泥のついた雪玉

では彗星の正体はいったいどんなモノなのか。

彗星とは、細かい砂粒がたくさん混じった氷の塊

である。

ちょうど、泥だらけの巨大な雪玉が宇宙を猛スピードで飛んでいるようなものと想像するといいかもしれない。

この雪玉は太陽の強力な重力にとらわれて、太陽系の外側から内側に向かって飛んでくる。

やがて太陽に近づいてくると、太陽の放射熱により表面の雪が徐々に蒸発していき、気化したガスと砂粒とを周囲にまき散らしながら進んでゆくことになる。

私たちが見ている「彗星の尾」は、ズバリこのとき放出されたガスや砂粒なのである。

彗星が流星群を生むメカニズム

彗星が通った後はチリだらけ

実は、彗星が宇宙空間にまき散らした大量の砂粒こそが「流星群のタネ」となる。

彗星は一定のルートをグルグルと回り続けてはそのたびに砂粒を放出していくので、彗星の公転軌道上には吐き出された塵が帯のように漂っているわけだ。

そしてこの「塵だらけエリア」にたまたま地球が突入したときにこそ、大量の流れ星(流星群)が発生する。

なぜなら、前述したように流れ星の正体とは宇宙にただよう小さな塵だから。

ただよう塵が多ければ多いほど、たくさんの流れ星が流れることになる。

流星群が周期的に見られるワケ

流星群が発生する仕組みが分かれば、毎年流星群の発生時期をピンポイントに予測できる理由もおのずと明らかになる。

ズバリ、「塵だらけエリア」が地球の公転軌道上にあるためである。

そのため、地球が1周するたびに必ず同じ場所の「塵だらけエリア」を通ることになる。

そして私たちが使っているカレンダーは「太陽暦」といって、地球が太陽のまわりを1周する期間を1年間としているので、当然「塵だらけエリア」を通過するのは毎年同じ日付となるのである。

さて、今回の結論をもう一度おさらいすると、

流星群が毎年同じ時期に出現するのは、彗星(すいせい)が通ったあとの塵(ちり)だらけのエリアに地球が周期的に突入するから

ということであった。

これから流星群に出くわしたときには、

「すごーい、きれいだなあ」

という感想にとどまらず、もっと大きなスケールで想像を巡らせてみよう。

ゆっくりと宇宙空間を遊泳する地球の姿や、その瞬間も宇宙のどこかを飛び続けている彗星の姿。

そんなことにも思いを馳せることで、流れ星はより壮大なロマンを感じさせてくれる。

□流れ星とは、宇宙の塵が大気圏に突入して輝いたもの

□毎年決まった時期に見られる流星群は、これまで彗星が放出してきた大量の塵によって発生する

( ⇒ 地球が毎年決まった時期に塵の多いエリアを通過する )

・しぶんぎ座流星群(1月)

・ペルセウス座流星群(8月)

・ふたご座流星群(12月)

コメント