神明裁判とは、神の名のもとに人の有罪・無罪を決定する儀式のこと。

昔は日本でも実際におこなわれていました。

具体的にどんなことをしていたのか、詳しく見ていきましょう。

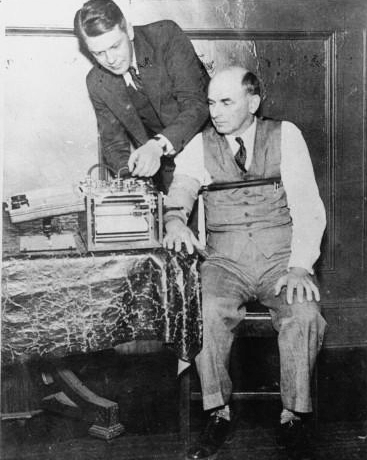

ウソ発見器というものがある。

体に物々しい機械を取り付けて、質問に対してウソの返答をした際にそれを検知するというアレだ。

刑事モノのドラマだったり映画だったり、たまにバラエティでも見かけたりする。

人の世というのはイザコザがつきもので、争いが起きれば誰かが仲裁しないといけない。

しかし人間は利害が絡むと結構ウソをつくから、第三者が真実を見極めて人を裁くというのは、とても簡単なことではない。

ウソ発見器のような「真実とウソを簡単に判別できちゃうマシーン」は、 争いの中で歩んできた人類にとって、なくてはならない存在だったといえる。

現代におけるウソ発見器

現代社会においては、警察の取り調べなんかで実際にウソ発見器が使われている 。

代表的なウソ発見器は、ポリグラフといって、生体的な反応(心拍数や呼吸、脳波など)の変化を計測するものである。

まずはどうでもいい質問をする中で「平常時の数値は大体これくらい」というのを把握し、いざ本命の質問をしたときにどのくらい数値が変わるかを見る。

そこで明らかに数値に変化があれば、ああウソをついているな、と判断できるというわけである。

しかし、その判定精度についてはやっぱり絶対的なものとまではいえない。

生体反応というのは体調や心理状態によって大きく左右されてしまうし、最終的には検知された数値をヒトが「解釈」することになるのだから、検査者によるバイアスもかかる。

結局のところ、人がウソをついているかどうか、なんてことを客観的に100%確かめる方法など存在しないのである。

神の意志により真偽を見抜く

今のようなウソ発見器が発明されるもっともっと前の時代は、いわゆる「神明裁判(しんめいさいばん)」というやつが、ウソ発見器のような役割を担っていた。

ようするに、われわれ人間が物事の真偽を完璧に把握するのは難しいので、儀式を通じて「神の意志」により判別しましょう、というものである。

下の絵画は、ディルク・ボウツ(1410頃-1475)による「皇帝オットーの裁判」という作品の一部。

左側の女性は、まさにいま神明裁判を受けているところである。

手にはアツアツに焼かれたの鉄の棒を握りしめており、もしも手がヤケドでただれてしまったら有罪。

手がなんともなければ、神が正しい者の味方をしたということで、無罪となる。

面白いことに、こうした神明裁判と呼ばれる類の裁判方法は、特定の文化圏に限らず世界中あちこちの歴史の中で見られるようだ。

もちろん「神」が何を指しているかは、その文化によって様々だけれど。

争いの絶えない人類と共に発展してきた神明裁判。

そのいくつかの例を紹介したい。

聖餐神判(せいさんしんぱん)…【キリスト教世界】

聖餐審(せいさんしん)などともいうらしい。

被告人はパンやチーズをひとかけら与えられて、まる飲みにチャレンジするというもの。

もしうまく飲み込めずに、むせたり苦しがったりすると有罪。

何事もなくスッと飲み込めれば無罪となる。

実はキリスト教世界(主にヨーロッパ諸国)の神明裁判のレパートリーはかなり豊富で、前述の焼けた鉄を使った裁判だとか、手足を縛られて水に放り込まれる裁判だとかいろいろあるのだが、その中でもこの「聖餐神判」のお手軽さはなかなか異彩を放っている。

パンが一切れあればいいので、準備も楽だし、安上がりである。

なんだかまるで宴会芸のようだが、失敗して有罪となれば死をも覚悟しなければならないので、被告人のプレッシャーは相当なものだろう。

ちなみに「聖餐」とは、イエス・キリストが処刑を目前にしてとった最後の晩餐のこと。

レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画「最後の晩餐」で有名ですね。

カラバル豆の裁判 …【アフリカ西部】

アフリカ大陸西岸のカラバル地方では、猛毒の植物「カラバル豆」が生育している。

このあたりの人々は、カラバル豆をコトコト煮込んで作った毒汁を使って裁判をおこなっていた。

もしこれを飲んで死ねば有罪。

命が助かれば無罪、というシンプルな判定方法である。

こうした用途から、カラバル豆は別名「裁きの豆」と称されるらしい。

小説家・中島らも(1952-2004)の代表作のひとつに、アフリカの呪術を題材とした「ガダラの豚」という作品があるのだが、その中でもカラバル豆の毒による裁判について言及がある。

評価の高い小説なので、興味のある方はぜひどうぞ。

盟神探湯(くかたち)…【日本】

日本においても、かつて神明裁判の習慣はあった。

6世紀ごろの古代にあったとされる「盟神探湯(くかたち)」は、グツグツと沸騰させたお湯の中に素手を突っ込み、ヤケドの具合で真偽を見極めるというものである。

(日本史の授業で習った!という人も多いはず。)

「くか」とは、けがれ・罪のこと。

「たち」とは、断ち切るということ。

すなわち、「くかたち=断罪の儀式」といった感じだろうか。

裁判にあたっては、お湯を沸かしている窯の底に小石をひとつ入れておく。

被告人は熱湯の中からその小石を拾い上げ、手がヤケドでただれてしまったら有罪。

手がなんともなければ無罪となる。

こんな荒々しい裁判だが、実は室町時代になっても「湯起請(ゆぎしょう) 」と名前を変え、ほぼ同じやり方で人を裁いていたというのだからビックリである。

神明裁判はただのデタラメ儀式ではない?

これまでの神明裁判の数々を現代に生きる私たちが見ると、

「神明裁判の結果はまったくの偶然で、その人の罪やウソは関係ないじゃないか」

と思える。

しかし、だからといって

「昔の人は知識がないからデタラメやってたんだね」

で話を終わらせるのはもったいない。

実は、神明裁判で有罪となった人は実際に罪を犯していた場合が多く、無罪となった人は実際に潔白だった場合が多かったといわれている。

神明裁判は一見まったくのデタラメのようで、合理的な面もあったのだ。

いったいどういうことだろうか。

詳細は、後編で見ていきます。

(続きはこちらから。)

コメント