明治時代まで用いられていた「旧暦」は、今でも私たちの生活に根差しています。

「太陰太陽暦」と分類されるこの暦がどのようなルールで運用されるものなのか、その考え方について解説します。

私たちの日常の中に、たまーに「旧暦(きゅうれき)」の姿が見え隠れすることがある。

たとえば星に願いを託す七夕(たなばた)は7月7日として有名だが、地域によっては七夕祭りを8月に行うところもあって、これは「旧暦の7月7日」に行うという伝統を受け継いでいる。

ほかにも、たとえば奈良の東大寺・二月堂(にがつどう)で毎年行われる伝統行事「お水取り」こと「修二会(しゅにえ)」は、今では3月に実施されているけれども、もとは旧暦2月に取り行われてきたことからその名がついているわけだ。

こういった例に触れると、なるほどなあと思う一方で、

「ええと、旧暦ってそもそもどういうものなんだっけ」

という疑問も湧いてくる。

結論からいえば、だいたいこんな感じ。

「太陰太陽暦」という方式に分類される暦(こよみ)。

太陰暦の考え方をベースとして、二十四節気をもとに閏月(うるうづき)を挿入することで月日を調整するもの。

しかし、これだけだとイマイチどういうことか理解しきれない。

この記事では、旧暦についてもっとスッキリと理解できるよう、順を追って解説していきます。

太陽暦と太陰暦

新暦と旧暦の根本的な違い

まず私たちがいう旧暦とは、一般に「天保暦(てんぽうれき)」と呼ばれる暦のことを指している。

現在の新暦(=「グレゴリオ暦」)が日本に採用されたのが1872年。

それまで現役で使われていた暦が、この天保暦だったということだ。

グレゴリオ暦と天保暦の間には、根本的に大きな違いがある。

すなわち、

- グレゴリオ暦(新暦)は、太陽の運行をもとにカレンダーをつくる

- 天保暦(旧暦)は、月の運行をもとにカレンダーをつくる

という点である。

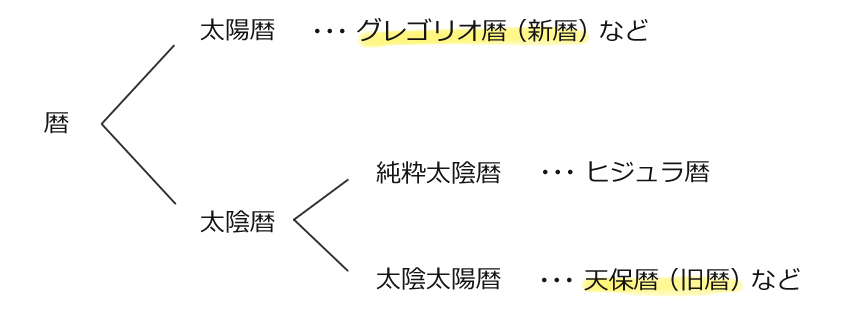

世界の歴史上にはたくさんの種類の暦が登場するが、中でも太陽の運行をもとにした暦のことは「太陽暦(たいようれき)」、月の運行をもとにした暦は「太陰暦(たいいんれき)」と大きく分類される。

太陽をもとにした太陽暦

太陽暦とは、

地球が太陽の周りを1周するのにかかる日数(=約365日)を「1年」

とする暦のこと。

今を生きる私たちには、なじみ深いルールだ。

「地球が太陽の周りを1周する」という表現はコペルニクス(1473-1543)の「地動説」ありきの言い回しだけれども、しかし太陽暦の考え方自体はもっと古く、紀元前から用いられていた。

空全体を大きな天板のようなものとみなしたときに、春には太陽が(見かけ上は)うお座の位置で輝いているが、夏になる頃にはふたご座の位置へ移動しているようにみえる。

これが秋・冬を経てもう一度春になると、太陽は天球をぐるーっと1周して再びうお座の位置に戻るので、これを1サイクルと考えて暦を作ったわけだ。

月をもとにした太陰暦

一方、太陰暦は

月の満ち欠けで、新月の日から次の新月の日までの期間を「1か月」

とする暦である。

(「太陰」とは月のことを指している。)

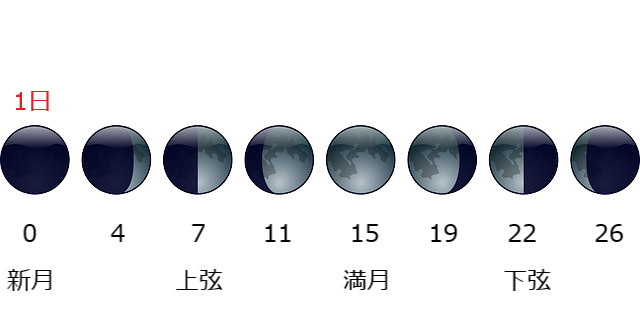

月の満ち欠けは、月が地球のまわりを公転していることによって起こっている。

月と地球の位置関係の変化に応じて、

新月 ⇒ 半月(上弦の月) ⇒ 満月 ⇒ 半月(下弦の月) ⇒ 新月

という具合に見かけの形を変化させていくのである。

月の公転周期はおよそ29.5日なので、太陰暦における1か月は29日または30日となる。

太陰暦では「新月となった瞬間が含まれている日」を、その月の1日(ついたち)とする。

29.5日がたてば1周めぐって次の新月がやってくるので、そこでまた次の月の1日(ついたち)が始まる。

この方法なら空を見上げて月の形を見れば「今日が何日なのか」がわかるので、その点は便利かもしれない。

太陰太陽暦の仕組み

月の満ち欠けだけでは季節がズレる

ところが、月齢周期に依存する太陰暦には致命的な弱点があった。

月の満ち欠けのサイクルに従って1年間(12か月間)を過ごしていくと、その総日数は計354日となる。

これでは地球の公転周期(約365日)には11日ほど足りていないのである。

すなわち、1年が経過するごとに季節が約11日ずつどんどんズレていってしまうということだ。

このことは農耕を営む私たち人類にとってはムチャクチャ不便なことといえる。

なぜなら、気候の変動は植物の生育に大きくかかわっているから。

春夏秋冬が暦と連動しなければ、

「5月頃に田植えをして、9月になったら稲を刈ろうかな」

などといった見通しが、全く意味をなさないのである。

太陽と月のハイブリッドの「太陰太陽暦」

そこで、旧暦(天保暦)を含む多くの太陰暦は「太陰太陽暦」とよばれる方式をとっている。

太陰太陽暦では、月の満ち欠けによる暦を原則としながら、それに加えて太陽も参考にする。

太陽の位置により「季節」を把握し、それを基準にして暦の月日が大きくズレすぎないように調整しようというわけだ。

では具体的にどうやって調整するのか。

それが、

「二十四節気(にじゅうしせっき)」を利用して「閏月(うるうづき)」を挿入する

という方法である。

二十四節気とはなにか

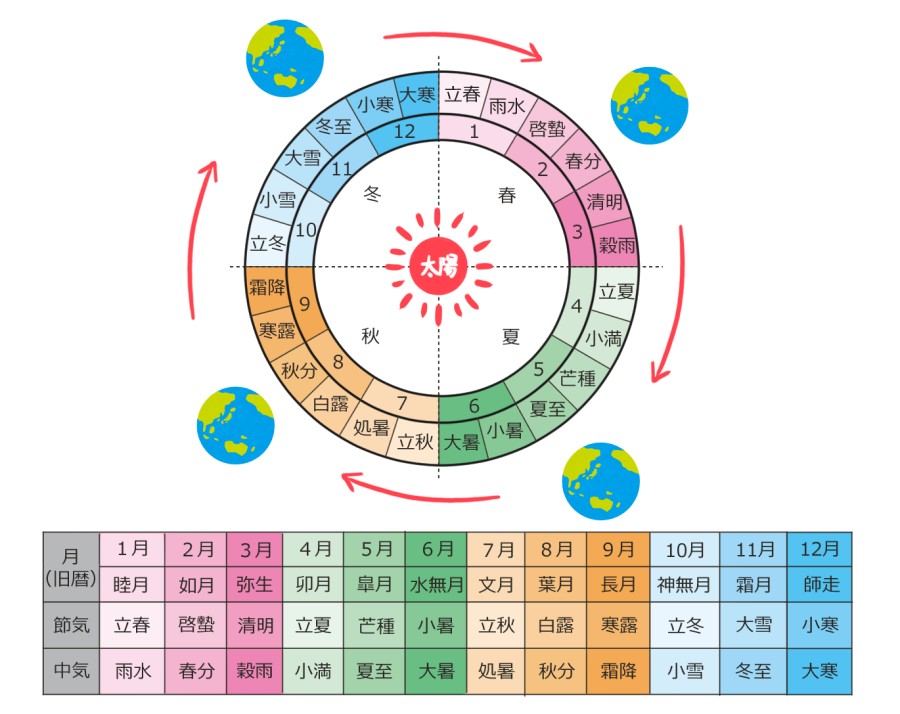

二十四節気というのは、地球が太陽の周りを1周する期間を24等分して名前をつけたもので、いわば「季節のモノサシ」である。

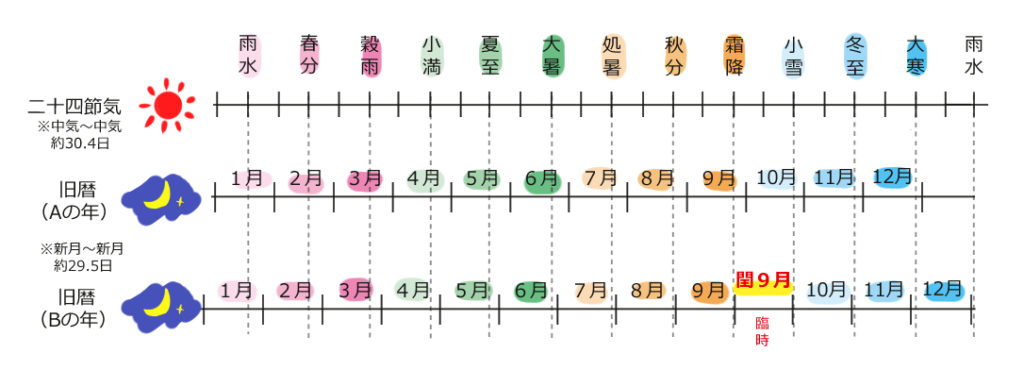

下図のとおり、それぞれの「節気」と「中気」が、弥生~師走(旧暦における1月~12月)の基準となっている。

特に暦において重要なのは「中気」のほうである。

太陰太陽暦では、

月の満ち欠けによって定めた1か月の中に「どの中気が含まれているか」によって、「その1か月が何月であるか」を決定する

というルールをとっている。

たとえば、

- 「雨水」を含む1か月 ⇒ 睦月(旧1月)

- 「夏至」を含む1か月 ⇒ 皐月(旧5月)

- 「秋分」を含む1か月 ⇒ 葉月(旧8月)

といった具合。簡単ですね。

「中気なんて考えなくても、1月の次は2月、その次は3月でいいじゃん」

と思うかもしれないが、それだと前述のとおり暦と季節が少しズレていってしまう。

二十四節気とリンクさせることで、はじめて太陰暦が季節感を得ることができるわけである。

「閏月(うるうづき)」の導入

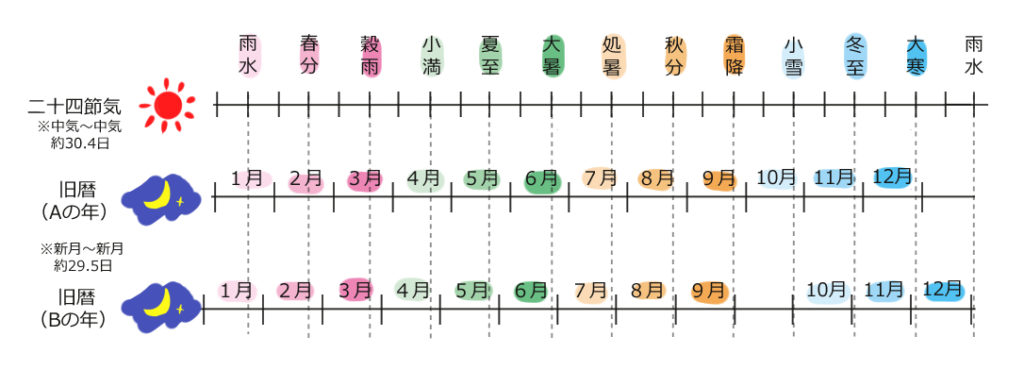

太陰暦と二十四節気との関係は、下の図を見るとわかりやすい。

暦と季節は放っておくとズレていくのだけれど、このように季節を反映する「中気」が釘を刺すことで、ズレすぎるのを防いでいる。

Bの年:中気のない月がある年

こうしてみると、Bの年の空白部分が目に留まる。

毎月の小さなズレが蓄積していった結果、年によってはこのように「1か月の間に何の中気も含まれない月」が生じることがあるのだ。

旧暦において「何月であるか」というのは中気によって決まるから、こうなると困ってしまう。

そしてここで登場するのが、「閏月(うるうづき)」の考え方。

中気のない月が出てきたときには、「閏月」としてその直前の月をもう一度繰り返す

という対応をとることで、空白部分を穴埋めする。

旧暦においては、1年間が13か月になる年もあるということになる。

このように、二十四節気と閏月の活躍により、季節とのズレを最小限に抑えながら太陰暦を運用することが可能となっていることがわかる。

それでは改めて今回の結論。

「太陰太陽暦」という方式に分類される暦(こよみ)。

太陰暦の考え方をベースとして、二十四節気をもとに閏月(うるうづき)を挿入することで月日を調整するもの。

旧暦の仕組みがわかると、旧暦にちなんだイベントや伝統行事に対しても、以前よりもっと親近感がわいてくる。

さて、今日は旧暦でいうと何月何日だろうか。

今晩の月の形はどうだろうか。

ふとそんなことに注目してみると面白い。

□新暦は「太陽暦」、旧暦は「太陰太陽暦」に分類される

・太陽暦:太陽の運行をもとにつくる暦

・太陰暦:月の運行をもとにつくる暦

(太陰太陽暦:太陰暦の中でも、太陽も参考にして月日を調整する方式の暦)

□太陰太陽暦では、二十四節気をもとに閏月を挿入することで月日を調節する

・二十四節気:太陽暦での1年を24分割したもの(節気×12 + 中気×12)

・閏月:1か月の中に中気が含まれない場合に挿入される臨時の月

⇒ これにより暦と季節とのズレが大きくなりすぎないようにしている

コメント