(こちらの記事の続きです。)

前半のおさらい。

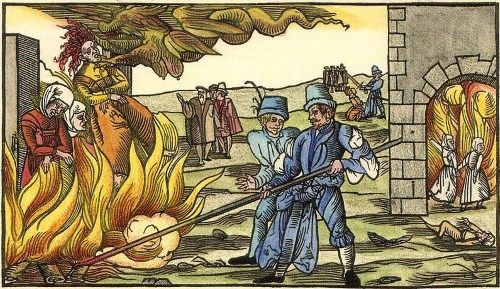

現代のようなウソ発見器が発明されるもっと前の時代には、「神明裁判」という儀式によって物事の真偽を判断しようというカルチャーが世界各地にあって、

- 聖餐神判(パンやチーズのかけらをうまく飲み込めたかどうかで判断)

- カラバル豆(毒豆の抽出液を飲んで死んだかどうかで判断)

- 盟神探湯(熱湯の中の小石を拾って手がただれたかどうかで判断)

などの方法によって人の有罪・無罪が決められていた、ということだった。

ここからは、神明裁判が秘めている「合理性」の部分に注目していく。

神明裁判がもつ、3つの合理的な側面

神明裁判の手続きを一見すると、結果はまったく運次第で決まるもので、そこに合理性はないようにもみえる。

しかし、少なくとも次の3つの点において神明裁判はある程度は合理的で、当時の社会にとって重要な役割を果たしていたといえそうだ。

すなわち、

という3点である。

いったいどういうことでしょうか。

被告人の罪やウソを見抜く

いきなり逆説的というか、ホントか?と思ってしまうが、神明裁判は実際に罪を犯した被告人には有罪の結果となり、潔白の被告人に対しては無罪の結果となることが多かったといわれている。

これは神罰だったり神のご加護のせいか、というと必ずしもそうではなく、実は被告人自身の心理的な作用によるものである。

カラバル豆による裁判を例にとってみます。

カラバル豆に含まれる猛毒(フィゾスチグミン)は、一度に大量摂取すると、嘔吐を引き起こす性質をもっている。

だから、自分の潔白を確信している人が毒液をひといきにクッと飲み干せば、急性中毒により嘔吐して、胃の中の毒素をあらかた吐き出してしまう。

そのため致死量に届かず生き延びる可能性がある。

一方で、何かウソをついているとか罪の意識が強い人は毒液をおそるおそる飲んでしまうので、嘔吐するにまで至らないか、あるいは吐き出すまで時間がかかる。

そうすると毒素をしっかりと体内に吸収してしまい、やがて命を落とすのである。

心から信じている人にしかできない荒業だ。

これと似たような原理が、「聖餐審判」や「盟神探湯」の例でも当てはまりそうだ。

パンのかけらを飲み込むにしろ、熱湯の中の小石を拾うにしろ、ひと思いに「エイヤッ」といってしまったほうがいい。

裁きを恐れて萎縮してしまえば、のどがせまくなり、パンが詰まってむせてしまう。

動揺していては小石をうまく拾えず、熱湯に手をさらす時間が増えてヤケドがひどくなるのである。

もちろん、世の中にはビビりな善人やキモの座った悪人もいて、裁判が理不尽な結果に終わることもあるはずなんだけど。

あくまで「ウソを見抜く可能性のほうが高い」というお話。

自白を促す

神明裁判にはいろいろ種類があるものの、だいたいの儀式はめちゃくちゃハードである。

たとえば猛毒を飲むなんて、死ぬときは死ぬし、たとえ生き残ったとしても中毒症状は少なからずある。

その後一生苦しむような後遺症が残ることだって覚悟しなければならない。

つまり「神明裁判にかけられること」それ自体が罰ともいえるのだ。

そのため、神明裁判が脅しとなって、被告人の自白を引き出してくれるという効果がある。

重罪を犯したとまではいかない場合は特に、どうせ裁かれるならさっさと自白してしまったほうが得策だろう。

人々の自白が増えれば、裁判にかかるコストを抑えて円滑に処罰ができる。

また、神明裁判のプレッシャーは、そもそもの犯罪行為を抑止することにもつながるのである。

実際に「日本書紀」で語られるエピソードでもその犯罪抑止力をうかがえる。

ヤマト政権下、氏姓制度が乱れに乱れて身分詐称が横行していたときに、ウソ判定の仕組みとして「盟神探湯」が取り入れられた。

以後、身に覚えのある豪族たちは盟神探湯に恐れをなして詐称をやめ、氏姓制度は安定に向かっていったというのである。

権力のアピールになる

王とか朝廷とか、社会のトップにあたる立場からすると、神明裁判は権力をアピールできる良い機会といえる。

神明裁判は、神の意志という強力な根拠のもとに、だれも反論できない最終決定を下す儀式である。

王が儀式の日や場所や手続きを取り決め、主体的にプロデュースすることによって、王の特権を周囲に知らしめることができるのだ。

人々は無意識的に王と神とを同一視するようになるといってもいいかもしれない。

神明裁判に逆らえないのであれば、王の権力にも逆らえない。

そういう意味で、神明裁判は治安維持において大きな役割を果たしていた。

王にしてみれば、

「もし不審な動きがあれば片っ端から神明裁判にかけてしまえば良いじゃん」

ということである。

合理性には前提条件がある

神明裁判という仕組みには、上記のようにいくつかの合理的な側面がありそうだ。

ただしその大前提として、 人々が裁判の妥当性を信じ、恐れていることが条件になっているように思う。

人々が自分のウソや悪事を自覚していて、「神明裁判はそれをすべて見抜いてしまう」と信じ込んでいるからこそ、神明裁判は実際にパワーをもつのである。

もしみんなが、

「カラバル豆の裁判に神の意志なんかは関係なくて、心理的なトリックがあるだけだ」

と認識している社会があったら、カラバル豆の裁判で有罪となる人はもっと減るだろう。

そのまえに、カラバル豆で人を裁くという儀式そのものの権威が失墜するだろうから、裁判制度として成立しなくなる。

社会の仕組み自体が大きく変わってしまうはずだ。

神明裁判にとって重要なのは、具体的な手続きがどうこうではなく、人々の信仰や恐れの対象といかにマッチしているかという部分なのである。

ウソ発見器の権威を考える

ここでもう一度、現代のウソ発見器の話題に立ち返ってみる。

思えば、いまウソ発見器が世界中で活躍しているのは、ポリグラフという「科学」への信頼があってこそである。

ちょうど、神明裁判が「神」という権威のもとに一般化していたのに少し似ている。

アメリカの大手民間企業なんかでは、社内の不正行為を取り締まるため、私的に本格的なウソ発見器を保有しているところも少なくないらしい。

こうした用途においては、ウソ発見器がウソを見抜く精度よりも、やはり不正を抑止する心理的な効果のほうが重要視される。

「最終的にはウソ発見器に暴かれてしまうんだから、悪いことはしないでおこう」

ということである。

神明裁判の儀式は(知る限りは)もう現代ではおこなわれていないが、その本質的な部分は変わらず残っているようだ。

ところで、今後「権威」となりそうなものには何があるだろう。

たとえば、AIとかどうでしょうか。

最近の人工知能の進歩はめざましく、私はたびたびニュースで新しい成果を見ては驚いている。

「AI技術を活用した最強のウソ発見器が完成しました」

「膨大なビッグデータをもとに、マザーコンピュータがあなたの心を丸裸にします」

などといわれたら、私はもう何も悪いことはできなくなると思う。

□昔は「神明裁判」が世界中で行われており、神の名のもとに人を裁いていた。

・聖餐神判(せいさんしんぱん)…パンやチーズのかけらをまる飲みする。

・カラバル豆…猛毒を持つカラバル豆を煮出した抽出液を飲み干す。

・盟神探湯(くかたち)…熱湯の中の小石を拾う。

□神明裁判には治安維持など合理的な面もあり、当時の社会において重要な役割があった。

□現代のウソ発見器も、心理的な影響力など関しては神明裁判と類似した部分もある。

コメント