風力で走るヨットは、実は向かい風でも前進することができます。

これって結構不思議ですよね。

キーワードは、「ベルヌーイの定理」です。

大きく張られた帆によって、風の力をうけて進むヨット。

風さえ吹いていれば、エンジンを使うことなく自由自在に海上を走っていける。

一昔前、19世紀ごろまでは、そもそも船にエンジンなんて無く、船といえば当然帆船だった。

西欧諸国で船旅がおおいに盛り上がった大航海時代には、漫画ワンピースの世界観さながら、キャラベルやキャラックなどの「いかにも」な大型帆船が世界中を走り回っていたのだ。

それが今やエンジン付きの船が当たり前になり、風力に頼って走行する必要はすっかりなくなった。

しかしだからこそ、古き良きヨットのロマンに魅了される人も多いのだろう。

<出典:wikipwdia (by Grisin) >

セール(帆)を動かして風をとらえる

ヨットの構造

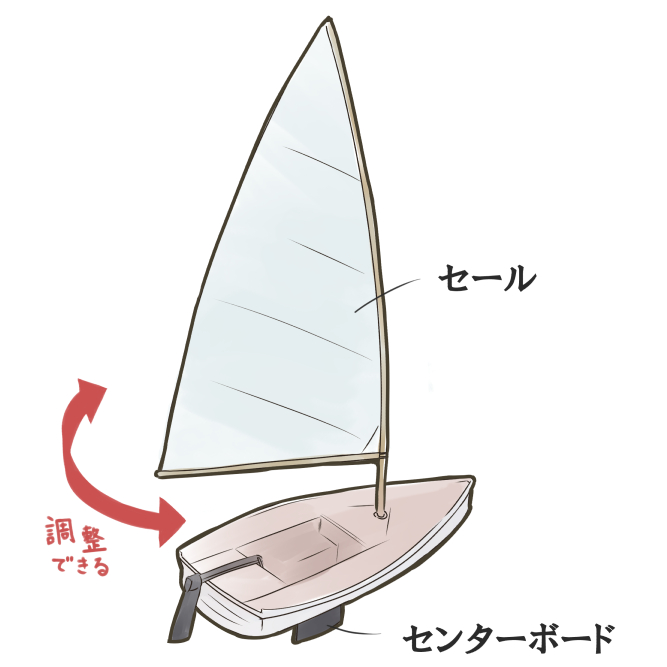

ひとくちに「ヨット」といっても色々種類があるのだが、ここではディンギーと呼ばれるタイプの、1~2人用の小型のものをとりあげる。

構造をものすごく単純化すると、下図のような感じ。

船体にはマストに沿って大きな帆(セール)が立っていて、水平方向に回転させることで角度を調節できるようになっている。

また船底からは、センターボードがちょうど魚の腹ビレのように大きく出ている。

風向きによってセールを調節する

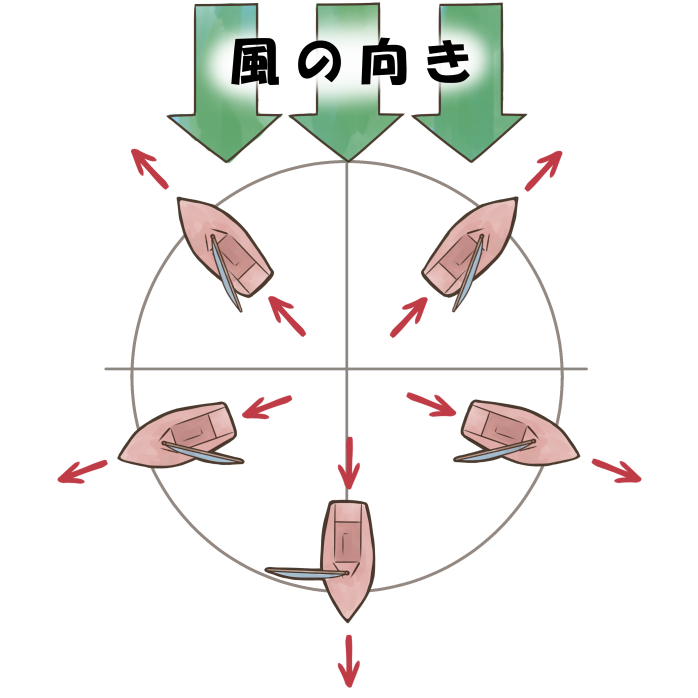

実際に海上を走る際には、進行方向に対する風の向きを見定めなければならない。

追い風、横風、向かい風と、それぞれの環境で最適なセールの角度を保つことで、ヨットは前に進むのである。

上図を見ると、後方からの風を受けて進むことについてはイメージしやすいと思う。

セールが風向きと直角に配置され、風をしっかりと受け止めて推進力に変えている。

それに対してちょっと想像しにくいのが、風の向きに逆らって進むケースである。

図でもセールの角度はほとんど風向きと平行に近く、一見推進力を得られるようには思えない。

しかし現実に、風上に対して45度くらいの角度であれば、ヨットは逆風の中でも進めることが知られている。

これはいったいどういう原理なのだろうか。

逆風のなかで推進力を得る原理

飛行機の翼を考える

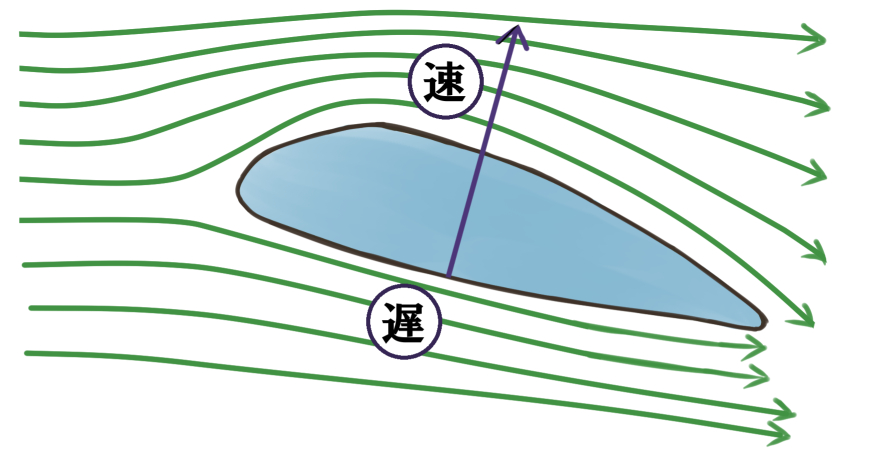

ヨットが風上に進む仕組みを解き明かす前に、まずは一旦寄り道をして、飛行機が空を飛ぶ仕組みについて触れてみたい。

飛行機の翼は、すさまじい速さの空気の流れを利用して、機体の重さを上回るほどの揚力(ようりょく)を得ている。

これには、上部に盛り上がったような翼の形が深く関係する。

空気には粘性(=ねばりけ)があり、翼の形に沿うように流れる性質をもっている。(※緑色の矢印)

ここで、翼上部の湾曲したラインに沿って流れる空気は、湾曲のない翼下部の空気よりも高速で流れていくということが重要である。

「ベルヌーイの定理」といって、一般に流体は高速で流れるほど圧力が小さくなることが知られているため、

- 翼の上方では気圧が低い(=翼を押し下げるチカラが小さい)

- 翼の下方では気圧が高い(=翼を押し上げるチカラが大きい)

という状況が生じることになる。

この圧力差によって揚力が生まれ、飛行機は浮いているのである。

ヨットの帆とベルヌーイの定理

実は風上に向かうヨットにも、飛行機の翼と同じ現象が見てとれる。

言われてみれば風をはらんだセールがだんだん翼の形に見えてきませんか?

風を受けたセールにも飛行機と同様、空気の圧力差によるチカラが発生する。(※紫色の矢印)

そして発生したチカラは、図の赤色と青色の矢印のように、2つのチカラに分解して考えることができる。

いわゆるベクトルの成分分解というやつだ。

ここで重要な役割を担っているのが船底のセンターボードで、これが抵抗となることで横向きに加わるチカラ(青い矢印)を打ち消してしまう。

残ったチカラ(赤い矢印)がそのまま推進力となり、見事ヨットは風の向きに逆らって進むことができるのである。

タッキングを駆使してどこへでも

方向転換によるジグザグ走行

ベルヌーイの定理をもってしても、ヨットはさすがに逆風に真っ向から対面して進むことはできない。

だいたい35度~45度の角度で斜めに風上へ向かうのである。

ただし海という広いフィールドの中では、タッキングとよばれる船体の方向転換によって、風の吹いてくる方向におおまかに向かっていくことができる。

上図の A地点からB地点へは逆風の方向だが、タッキングを繰り返すことで到達可能である。

(海域や障害物などの事情によってP1~P3のようにジグザグ走行の幅を変える。)

広い視点では、ヨットは風さえ吹いていればどこへでも行けるということだ。

風に立ち向かうヨットに人生を重ねる

ところで「逆風でも前進する」このヨットには、なにか人生の教訓めいたメッセージ性を感じてしまう。

物事がうまくいかずにつらい時には、ヨットのことを思い返してみよう。

逆風に正面から立ち向かうことがつらいなら、少しの角度でゆっくり斜めに進んだらいい。

ときには方向転換をしながら、広い視点で見ると着実に前に進んでいる。

タッキングを繰り返して風上に向かうヨットのように。

以上、激励のスピーチなど控えている方は、話のネタの候補にぜひどうぞ。

□ヨットは逆風に向かって進むことができる

・セールの角度を調整し、風の速度と圧力差を利用する(ベルヌーイの定理)

・船底にあるセンターボードにより、横方向のチカラを打ち消す

□タッキングを駆使したジグザグ走行により、ヨットはどこへでも行ける

コメント