日本では温度を「摂氏」で表記しますが、アメリカでは主に「華氏」を使います。

ひとくちに「100度のお湯」といっても摂氏と華氏では全然熱さが違ってくるのですが、そもそもこの二つの単位にはどんな違いがあるのでしょうか。

私たちが温度の話をするとき、

「今日は最高気温”30度”超えだって!」

「お風呂”40度”で沸かしといてー」

というように「〇〇度」という単位を当然のように使っている。

ただしこれはあくまで「摂氏温度」を前提とした会話にすぎない。

一部の英語圏(現在ではほぼアメリカ)で単に「〇〇度(○○ degrees)」といえば、そこでは「華氏温度」という別の基準を指すことになる。

華氏40度のお風呂というのは摂氏に換算するとおよそ5度くらいで、これではとんでもない冷水になってしまう。

「単位なんてものは誰かが決めたマイルールでしかないんだなあ」

ということが改めて実感できる例だ。

基準が変われば温度も変わる。

摂氏と華氏の関係性

摂氏・華氏とはなんなのか

前提知識としてザックリと理解するなら、

- アメリカでよく使う、「〇〇℉」で表されるマイナーな温度の指標が「華氏」

- それ以外の国で使う、「○○℃」で表されるメジャーな温度の指標が「摂氏」

ということでとりあえずOK。

一昔前までは、華氏温度はイギリスをはじめとする英語文化圏である程度根強く使われていたようだが、今ではアメリカを除いて摂氏温度のほうへすっかり移行してしまった。

ちょうど長さの単位について、日本が「尺貫法」から「メートル法」へ移行したようなものである。

摂氏(セルシウス度)

「摂氏」とは中国や日本での呼び名で、正式には「セルシウス度」という。

もともとスウェーデンの学者アンデルス・セルシウス(1701-1744)が提唱したものなので、その名がつけられている。

これが中国語表記で「摂爾修斯(セルシウス)」となり、さらに頭をとって「摂氏」となり日本に伝わったわけだ。

(「氏」というのは、よく報道などで名前の後ろに「〇〇氏」とつけるのと同じようなもの)

また「○○℃」と表記するときの「C」の部分も、「Celsius(セルシウス)」の頭文字からきている。

摂氏といえば、

・水が氷になる温度 ⇒ 0度

・水が沸騰する温度 ⇒ 100度

と定められていることは有名で、

「ピッタリ0度で凍ってピッタリ100度で沸騰するなんて、水ってすごい!」

と子供の頃にズレた感動をしてしまうのも、もはや「あるある」ではないだろうか。

華氏(ファーレハイト度)

一方「華氏」は正式名を「ファーレンハイト度」といい、こちらはドイツのガブリエル・ファーレンハイト(1686-1736)というカッコイイ名前のおじさんに由来している。

中国語表記では「華倫海特(ファーレンハイト)」となり、これが「華氏」となった。

そして「〇〇℉」と表記するときの「F」はもちろん、「Fahrenheit」の頭文字である。

私たちにはあまりなじみのない華氏温度だが、次のとおり基準が決められている。

・水が氷になる温度 ⇒ 32度

・水が沸騰する温度 ⇒ 212度

「なんで基準となる数値がこんなに中途半端なんだ!」

と憤慨する気持ちはごもっともだけれど、その点の解決はいったん後に回して、ひとまずはこういうものだと理解しておくことにしよう。

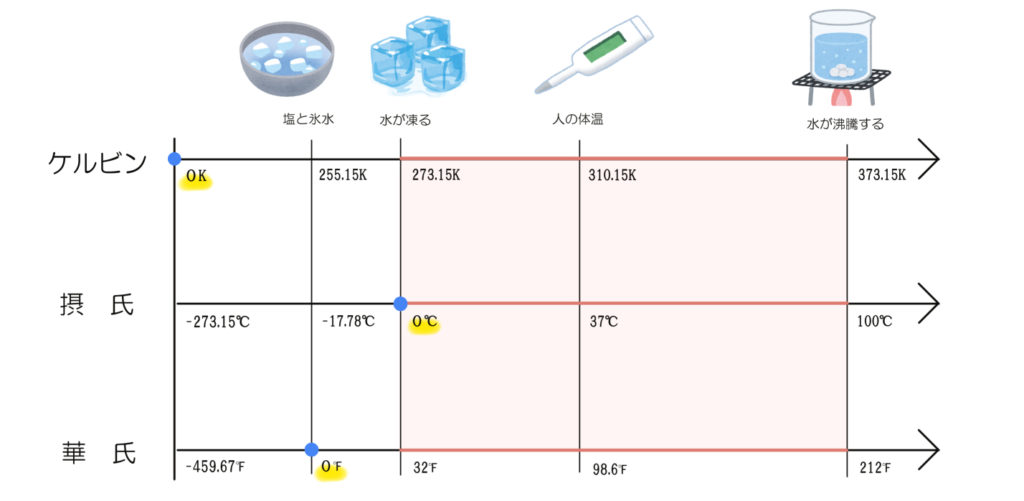

さてここで、「水が氷になる温度」と「水が沸騰する温度」とを比べてみる。

すると摂氏温度においては100度(100℃ ー 0℃)のひらきがあるが、華氏温度においては180度(212℉ ー 32℉)のひらきとなることがわかる。

すなわち摂氏と華氏では、「1度あたりの温冷の変化量」が一定ではないというわけだ。

また100度と180度の比率から、次のようなことがいえる。

- 摂氏温度が1度上昇するごとに、華氏温度は1.8度上昇することになる

- 華氏温度は、摂氏温度の1.8倍の「目盛りの細かさ」をもっている

摂氏 ⇔ 華氏の変換式

上記をふまえれば、華氏温度を計算式によって摂氏温度に変換することができる。

【摂氏温度】 = (【華氏温度】 ー 32 ) × 5 ÷ 9

たとえば華氏95度であれば、摂氏温度は 63 × 5 ÷ 9 = 35度 となる。

これでアメリカへ行ったときも、華氏の表記に絶望する心配はない。

「でも私、掛け算も割り算も苦手!もっと簡単に計算したい!」

という場合には、ザックリとした近似値を算出できる簡易版の計算式がオススメ。

【摂氏温度】 = (【華氏温度】 ー 30 ) ÷ 2

正確性は少し犠牲になるものの、これなら暗算で簡単に求めることができる。

華氏95度であれば、簡易計算による摂氏温度は 65 ÷ 2 = 32.5度。

正解が35度なので、たしかにまあまあザックリと計算できていますね。

華氏はどのように生まれたのか

もともとの基準は氷水と体温

さて、先ほどの疑問に立ち返ろう。

「どうして華氏の基準となる数値はこんなに中途半端なんだ!」

という点についてである。

・水が氷になる温度 ⇒ 32度

・水が沸騰する温度 ⇒ 212度

実は華氏の生みの親であるファーレンハイトは、もともとは身の回りの温度を12段階で区分する構想をもっていた。

彼はまず塩を混ぜた氷水を作り、「コレが俺が作れる一番冷たいヤツ」ということで、この氷水の温度を「0度」とおいた。

(塩を混ぜることで「凝固点降下」という現象が起き、水が氷点下までキンキンに冷える)

続いて「温かいといえば俺自身」と言わんばかりに、今度は彼の体温を測り、この温度を「12度」とおいたのだった。

さらにファーレンハイトは、

「12段階だけだとかなりアバウトだから、もっと段階を100に近づけた方がいいな」

と思い、12度のスケールを8倍して計96段階にする。

要するに、10点満点のテストより100点満点のテストの方が実力をより細かく図れるだろう、というのと同じ話である。

塩入り氷水が0度、人の体温が96度、その間を96等分。

これが華氏温度のはじまりだった。

水の状態変化にあわせて微調整

その後、氷水と体温による基準にしたがって色々な温度を測っていったところ、水が凍る温度はだいたい32度くらいとなり、また水が沸騰する温度はだいたい206度くらいになることがわかった。

これを知ったファーレンハイトは、

「水が凍るのが32度って、なんかいいなあ」

と思ったらしい。

なぜなら、32という数字はちょうど2の5乗だからだ。

適当な線分を半分に区切って、そのまた半分に…というのを5回繰り返せば、簡単に32等分の目盛が完成する。

ある意味でキリのいい数字なのである。

また、さらに彼はこう思う。

「もし水が凍るのがピッタリ32度で、沸騰するのがピッタリ212度だったら、その間がちょうど180度になっていい感じじゃん!」

いったい何がいい感じなのかというと、180という数字には約数が多く、計算のうえでたいへん取り扱いやすいということである。

たとえば「100」を一桁の数字で割ろうとした場合、1,2,4,5の計4種類で割り切れる。

一方「180」であれば、割り切れる候補は1,2,3,4,5,6,9の計7種類。

よって180度というのは尺度において非常に優秀な数字であることがわかる。

このような理由からファーレンハイトは、最初に言っていた「俺の体温が96度」などというのはこの際まあ置いておくことにして、

・水が氷になる温度(融点) ⇒ 32度

・水が沸騰する温度(沸点) ⇒ 212度

という基準を新たに打ち立てたのである。

何も知らずに見ると「中途半端な数字」としか思わないけれど、華氏温度の基準にはちゃんと彼なりのロジックがあったというわけだ。

摂氏と華氏、どっちががいいのか

摂氏が普及してきた理由

ファーレンハイトが華氏温度を提唱したのが1724年。

その後セルシウスがやってきて、

「だったら融点と沸点を0度と100度で定義しちゃったほうがよくないですか?」

と言い出したことにより、わずか20年後の1744年には現在の形の摂氏温度が使われ始めることとなった。

後発であるはずの摂氏がこれほどにまで普及したのは、やっぱり「科学」の世界におけるわかりやすさがあったからではないだろうか。

科学者や研究者が温度について記述し、またそれが他の研究者によって読まれるとき、やっぱりみんな「0度」や「100度」という10進法的にキリのいい数値を目安にしてその温度のイメージを捉えることとなる。

その目安が「知らないおじさんの体温」であるよりは、「水の状態変化」という極めて客観的な科学的現象であったほうが、もちろん研究者の皆さんの理解はスムーズだろう。

そうした「科学的文脈でのわかりやすさ」という利点が世界中の研究者の間で重宝された結果、現在ではほとんどの文化圏で摂氏温度の使用がスタンダードとなったわけである。

華氏を使うことのメリット

摂氏温度が「科学的な文脈でわかりやすい」基準だとすると、一方で華氏温度は「身近な日常生活においてわかりやすい」基準だと言うことができる。

だって考えてみれば、私たちが生きていくうえで重要度の大きい温度というのは、だいたい華氏にして0℉~100℉くらい範囲に収まってしまうのだ。

たとえば日本の外気温を摂氏で見ると、仮に冬の北海道の寒い日でマイナス10℃くらい、夏のいわゆる猛暑日では35℃である。

これを華氏で表すと 14℉ ~ 95℉ の領域となり、たしかによく見る気温の振れ幅は「0~100」の範囲内にスッポリ入っていることがわかる。

(これならばわざわざマイナスの数字を持ち出してくる必要もなくなりますね。)

裏を返せば、もしも天気予報なんかで、

「今日の気温は100℉を超えるでしょう」(100℉=37.8℃)

「今日の気温は0℉を下回ります」(0℉=-17.8℃)

のような情報を見た場合には、「0度」と「100度」というわかりやすい目安があるおかげで、

「今日の天気はかなりヤバい!」

と一発で直感的に理解することができるのである。

また、私たちの平均体温を摂氏36.5℃くらいだとすれば、これは華氏にして97.7℉。

風邪を引いたあなたが熱を測るときに、もしも華氏温度を使えば、

「熱が100℉以上あったら病院へ行こう」(100℉=37.8℃)

といった非常にわかりやすい判断基準を設けることができちゃうわけだ。

摂氏温度に完全に慣れてしまった私たちからすると華氏温度は一見珍妙に見えるが、生粋の華氏ユーザーからしてみれば、日常生活においてこの上なく直感的に分かりやすい指標なのである。

こうして考えてみると、

「華氏は時代遅れ!さっさとアメリカも摂氏に統一しよう!」

とマイノリティを一刀両断してしまうのは、ちょっと短絡的かもしれない。

摂氏には摂氏の良さがあるように、華氏にもやっぱり華氏の良さがあるのだ。

(絶対温度ケルビンについてはこちらで紹介しています。)

□摂氏はセルシウスが考案した温度の指標

・水が凍る温度が0℃、水が沸騰する温度が100℃

・科学的な文脈でわかりやすい

⇒ 現在では世界中のほとんどの国で広く使われている

□華氏はファーレンハイトが考案した温度の指標

・水が凍る温度が32℉、水が沸騰する温度が212℉

(もともとの定義は、塩を混ぜた氷水の温度が0℉、人間の体温が96℉)

・身近な日常生活においてわかりやすい

⇒ 現在でもアメリカで根強く使用され続けている

コメント

まとめのPOINTのところですが、

□華氏はファーレンハイトが考案した温度の指標

・水が凍る温度が32℃、水が沸騰する温度が212℃

(もともとの定義は、塩を混ぜた氷水の温度が0℃、人間の体温が96℃)

上記の℃表記は全て°Fに変更した方がわかりやすいと思います。ご検討ください。

おっしゃるとおりですね、早速修正反映させていただきました。

ご指摘いただきありがとうございます!