オーストリアは「東の国」、オーストラリアは「南の地」を意味します。

まったく違う方角を意味しているのが面白いですが、実はもっと面白いことに、遠く遠く遡ればここでいう「東」も「南」も同じ語源に行き着くのです。

誰もが子どものころに、

「オーストリアとオーストラリアって名前似すぎだろ!」

と一度は思ったことだろう。

これは英語表記にしてもまったく解決しない。

AustriaとAustraliaである。

オーストリアのほうではこれを完全に自虐ネタにしており、「NO KANGAROOS IN AUSTRIA(オーストリアにカンガルーはいません)」のロゴがジョークグッズとなって出回っている。

私がオーストリア・ウィーンの観光地へ遊びに行ったときは、実際にこのロゴが入ったTシャツを着た人やらトートバッグを持った人やらがあちらこちらにいて、

「なるほど Supreme(シュプリーム)の次はコレが流行ってるのか」

と思ったほどである。

これほど「名前が似ている」ことに定評のあるオーストリアとオーストラリアだが、これらの国名はどのようにして決まったのだろうか。

国の概要をおさらい

オースト「リア」ってどんな国?

まず、それぞれの国の概要を確認しておこう。

オーストリアはヨーロッパの中部に位置する内陸国で、公用語はドイツ語。

ドナウ川に沿うようにつくられた首都のウィーンは、モーツァルトやベートーベンをはじめとする著名な音楽家が活動の拠点とした街で、「音楽の都」として有名である。

街並みが美しく都会的なイメージがある一方で、国土の半分以上をアルプス山脈が占めるように、自然豊かな国でもある。

オースト「ラリア」ってどんな国?

オーストラリアは南半球に位置しており、大陸全土がひとつの国家として成り立っている大きな国だ。

イギリス移民が流入してきた歴史があって公用語は英語となっている。

国土の大半を広大な自然が覆っていて、コアラやカンガルーの生息地として有名である。

首都はキャンベラだが、あんまりピンとこない人も多いかもしれない。

シドニーやメルボルンはオリンピック開催地となった大都市なので、そちらのイメージの方が強いですね。

似てるのは名前だけ

こうして比べてみると、オーストリアとオーストラリアは立地も全然違うし、言語も違う。

共通点を挙げるとしたら「大自然がある」といった程度でしょうか。

実際この2国は歴史上で直接深く関わったような事実もないのだが、それならばなぜこんなにも名前が似てしまったのだろうか。

国の名前が今の形に定まった経緯を見ていこう。

名前の由来はそれぞれ異なる

国名の語源

オーストリアの由来

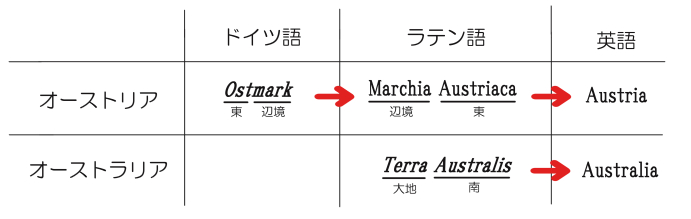

オーストリアという名前は、ドイツ語での名称「Ostmark(オストマルク)」からきている。

今のオーストリアはかつてフランク王国という大きな国の東の方の領地にあったために、当時は「”Ost(=「東」)” + “Mark(=「辺境」)” 」すなわち「東の辺境区」として管理されていた。

この地名がのちにラテン語で「Marchia Austriaca」と表記されることとなり、この一部を取った呼称が変化して現在では「Austria」となっているわけだ。

“Austriaca” は “ost” の部分に対応しているため、「オーストリア」とはつまり「東の国」といった意味になる。

ちなみにドイツ語の “ost(=東)” は、英語の”east(=東)” とも同系列であり、たしかに単語のつくりが似ている。

さらにロシアの極東、日本のお隣にある都市「Vladivostok(ウラジオストク)」をよく見てみると、ここにも”ost” が隠れていることに気づく。

なるほど確かに「ウラジオストク」はロシア語で「東の領地」。

いやあ言葉って、つながっていますね。

オーストラリアの由来

一方、オーストラリアは「Terra Australis(テラ・アウストラリス)」を由来としている。

これは、かつてヨーロッパにおいてその存在が予想されていた伝説の大陸「Terra Ausutralis Incognita」のことで、すなわちラテン語で「未知なる南の大陸」を意味する。

( “Terra(大地)” + ” Ausutralis(南の)” + ” Incognita (未開拓な)” )

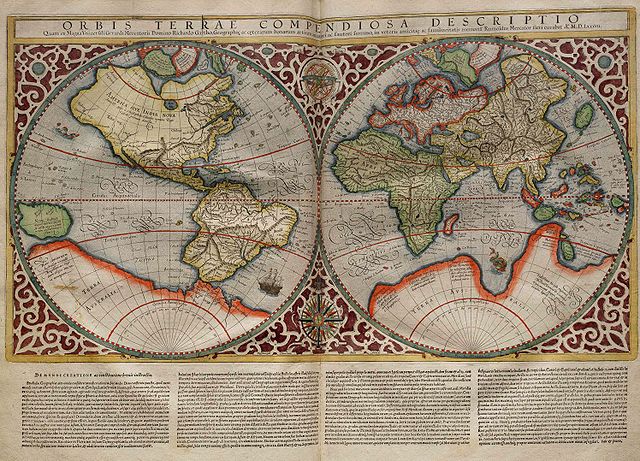

当時の世界地図を見るとわかるとおり、オーストラリアはちょうどこの伝説の大陸の一部分がある場所に位置していたため、長くの間「Terra Australis」として認識され続けてきたのである。

18世紀になってようやくその誤解が解けた後も名前はそのまま残り、今では “Australis” が変化して「Australia」となったというわけだ。

ちなみにラテン語の “Australis” というのは、歴史の授業でおなじみの猿人「アウストラロピテクス」の名前にも通じている。

「”Australo-(南の)” + “pithecus(サル)”」と名付けられたのは、アフリカ発祥の種だと考えられているからだ。

名前は似てても語源は違う

それぞれの国名の由来を見てみると、オーストリアはドイツ語由来で「東の国」、オーストラリアはラテン語由来で「南の地」を語源としており、そこから個別に変化していく中でたまたま似てしまったようである。

名前はこんなにそっくりなのに、かたや「東」、かたや「南」と、別々の方角がもとになっているのはなんとなく不思議な感じがしてしまいますね。

ところで、一つおかしな点にお気づきだろうか。

確かにオーストリアとオーストラリアの国名はそれぞれ別の由来をもつものの、どちらもラテン語を経由しているのである。

名前が似ているのはだいたいラテン語のせい、という事実。

「なんで東と南がどっちも”Austr-“なんだ!」

似すぎだろ!と、怒りにも似た疑問がわいてくる。

東と南、もとは同じ言葉から

もっともっとさかのぼってみる

ラテン語は紀元前にその全盛期を迎えた歴史の古い言語であるが、さらにそのもとになった言語へと遡っていくと、実は「印欧祖語(インド・ヨーロッパ祖語)」という言語に行き着く。

驚くべきことに、これまで登場したドイツ語の “ost” も英語の “east” も、ラテン語の ” austriaca” も “australis” も、すべて印欧祖語における “aus” という同じ単語をルーツにもつのだという。

もともと “aus” という語の根源的な意味は、「光」「輝き」といったものだった。

ここから次第に「夜明け」や「日の出」が連想され、太陽が昇る方角である「東」という意味をもつようになったようだ。

(⇒ “austr-“、”east”、”ost” などと、語の形も派生)

思えば日本語においても、「東(ひがし)」という語は「日向かし(ひむかし)」すなわち「太陽に向かう方向」からきているといわれるので、

「なるほど言語体系や人種が違っていても、言葉の感覚は共通するところがあるんだなあ」

と、妙に感動してしまう。

「南」を意味するようになった不思議

では「東」を表すはずの “aus” が、全く違う「南」を意味する言葉に派生したのはなぜだろうか。

実はこれには、ラテン語が発展してきたイタリア半島の自然環境が関わっていると考えられている。

印欧祖語の “aus” は、本来の「光」のイメージから転じて、次第に「風」や「空気」を表す言葉へと幅を広げていった。

(日本語でも、春の風のことを指して「風光る」なんていいますね。)

また同様に、「日の出」のイメージから、太陽の光のように「熱い」という意味も生じてくる。

イタリアにおいて「風」「熱い」といえば、なんといっても南から吹く強烈な熱風「シロッコ」であった。

アフリカからイタリアへ、地中海を越えて吹く高温の南風のこと。

サハラ砂漠からくるため砂嵐を伴うことも多い、厄介なヤツ。

こうしてラテン語では “aus” は次第に「南風」を表す語 “auster” へと派生していき、南風が吹いてくる方角である「南」そのものを表すようになったというわけである。

このことは、古代ローマ神話においてアウステル(Auster)が南風をつかさどる神であることからもうかがい知れる。

印欧祖語の名残が時代を超えて現代へ

はるか昔の印欧祖語にまで想いをはせると、オーストリアとオーストラリアの名前が似ているのはある意味で必然なのかもしれない。

かつて一度分岐してしまった「東」と「南」が、紆余曲折を経て、国名というフィールドで再び出会うこととなったのである。

その2国が歴史的にはほとんど交わることなく、まったく違う道を歩んできたというのもおもしろい。

子どものころの疑問だって、深く掘ってみると意外なドラマがありますね、というお話でした。

…で、結局カンガルーがいるのはどっちだっけ?

□オーストリアの国名はドイツ語で「東の国」が由来

□オーストラリアの国名はラテン語で「南の地」が由来

□ドイツ語の「東」もラテン語の「南」も、遡るとルーツは一緒

⇒ 印欧祖語”aus”:原義は「光」「輝き」

コメント