夏といえば、晴れた空いっぱいに広がる巨大な入道雲(積乱雲)ですよね。

夏に入道雲が多くみられるのは、その気候が入道雲を発生させる3つの条件にぴったり合うからなのです。

入道雲を見ると「ああ、夏だなあ」となんだかセンチメンタルな気持ちになる人も多いのではないだろうか。

とりわけ筆者は「入道雲大好き人間」なので、それを見かけるたびにいちいち感動してしまう。

カラッと晴れた青空にもくもくと広がるあの雄大な雲。

自然のスケールの大きさを改めて感じさせられるとともに、

「自分はこれから何でもできるんだ!どこにでも行けるんだ!」

と胸を高鳴らせていた少年時代の夏休みを条件反射的に思い出してしまうのである。

ところで入道雲には、「夏空といえば入道雲」というくらい夏の風物詩のイメージが定着しているけれども、それではどうして入道雲は夏に見かけることが多いのだろう。

その秘密は、入道雲が形成される仕組みにある。

そもそも雲ってなんだろう

積乱雲(入道雲)とはどんな雲

私たちがよく「入道雲」と呼ぶアレは、正式には「積乱雲(せきらんうん)」という状態の雲である。

積乱雲とはつまり、雲が上空に向かって縦方向に大きく発達したもの。

その大きさはなんと1万メートル(10km)を超えることもあるほどで、とにかく巨大な雲なのだ。

また俗に「雷雲(かみなりぐも)」とも呼ばれるように、積乱雲の直下ではしばしば激しい雨や雷が見られ、美しいだけでなく危険な一面ももっている。

そんな積乱雲は、どうやってできるのだろう。

本題を理解しやすくするために、まずは「雲とは何か」という点からおさらいしていこう。

雲の正体は何か

いまさらながら、雲とはいったい何者だろうか。

気体?液体?それとも個体?

雲とは細かい水滴が集まってふわふわ浮いているものなので、基本的には「液体」というのが正解である。

(条件によっては氷の粒として浮いていることもあるので、その場合は「個体」)

やかんでお湯を沸かしたときに、「ピー!」と勢いよく白い湯気がもくもくと噴出されているのを見たことがありますね。

あの湯気こそがまさに雲と同じ「細かい水滴」というやつ。

いわば湯気のようなものが上空でたくさん集まっているのが雲、ということである。

雲はどのようにできるか

では細かい水滴があんなにもたくさん空に発生しているのはなぜか。

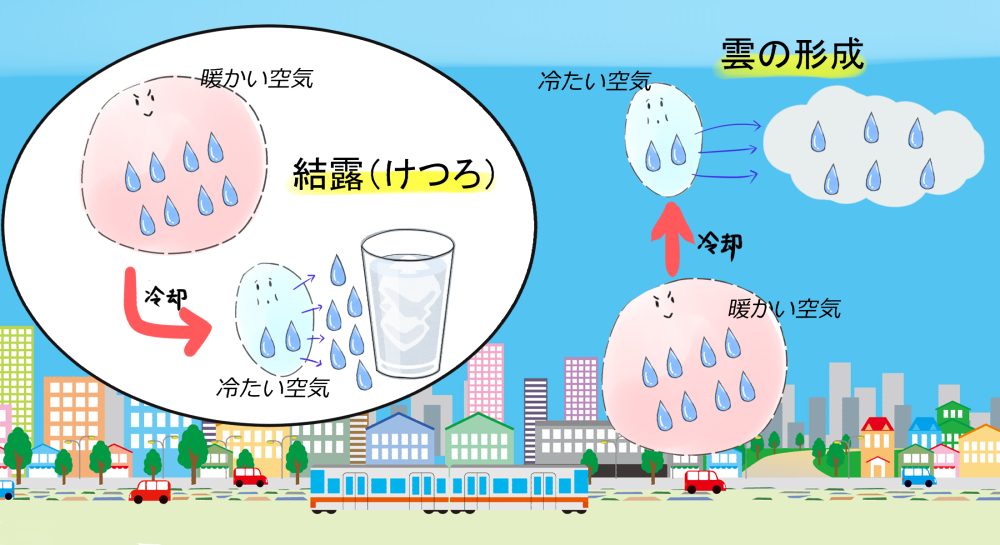

一言でいえば、空気中の水蒸気(気体)が上空で冷やされて水(液体)に変化するからだ。

空気を「水を含んだスポンジのようなもの」とイメージしてみてほしい。

空気中に含むことができる水蒸気の量には限界があって、限界を超えた分の水蒸気は液体となってあふれるしかない。

( ⇒ 【参考:飽和水蒸気量】)

そしてその限界値は冷たい空気ほど小さくなる(=水があふれやすくなる)のである。

1㎥の空間に存在できる水蒸気の質量(g)を表す概念。

気温が低いほど飽和水蒸気量も小さくなる。

「湿度(しつど)」は「飽和水蒸気量に対して水蒸気がどのくらい含まれているか」を示す尺度なので、同じ水蒸気量でも気温が低いほど湿度は高くなる。

一般的に空気は標高が高いところほど冷たくなるので、もともと地表近くにあった暖かい空気が気流に乗って上空に持ち上げられると、もともと含んでいた水蒸気を含みきれなくなって水滴としてあふれてくる。

この水滴が雲の正体というわけだ。

同様の原理で身近なものとして「結露(けつろ)」という現象がある。

たとえば、夏の暑い日に冷たい水が入ったグラスを置いておくと、すぐにグラスの表面が水滴まみれになりますよね。

これと同じことが空でも起きていると思えば、より納得感があるかもしれない。

積乱雲を発生させる3つの要素

さて積乱雲ができる原理も基本的には前述したものと同じなのだが、いつでもどこでもあんなに巨大な雲ができるわけではない。

「積乱雲」と呼ばれるほどの雲にまで成長するためには、次の3つの条件がそろっている必要があるのだ。

<積乱雲を育てる3つの要素>

① 地表近くに暖かく湿った空気があること

② 空気が持ち上げられるきっかけがあること

③ 大気の状態が不安定であること

それぞれの要素について、順を追って確認していこう。

① 地表近くに暖かく湿った空気があること

まず大前提として、巨大な積乱雲のモトとなる「水分」が必要となる。

大量の水蒸気を保持できる「暖かい空気」があり、そこに実際に大量の水蒸気が含まれていること。

これを「暖かく湿った空気」と表現している。

(天気予報なんかでもよく聞きますね。)

言うなれば「ビチャビチャに水を吸った大きなスポンジ」のようなもので、後々これをしぼることによってたくさんの水分(雲)が確保できるということである。

② 空気が持ち上げられるきっかけがあること

第2に、これは積乱雲に限ったことではないが、地表近くにある空気が上空まで持ち上げられなければならない。

なぜなら、空気に温度差が生まれ「飽和水蒸気量」が小さくなることによってはじめて雲が発生するからである。

空気が持ち上げられるきっかけは様々だ。

その一つに「太陽光による地表の加熱」によるものがある。

これによって上昇気流が発生することで、空気はその気流に乗って空に運ばれていく。

ほかにも、暖かい空気と冷たい空気とがぶつかる「前線」によるものや、山の急斜面などの「地形」によるものもある。

「山の天気は変わりやすい」なんてよく言うのは、地形による気流が生じやすいからなんですね。

③ 大気の状態が不安定であること

最後に、積乱雲にとって最も重要な条件が「不安定な大気」である。

言い換えればすなわち、「地表付近の空気」と「上空の空気」との間に大きな温度差がある状態のこと。

もし温度差がそれほどでもない状況(安定した大気)なら、地表付近から持ち上げられた空気は冷やされてある程度の位置で大体周りと同じくらいの温度に落ち着くので、そこで上昇は止まってしまう。

しかし大きな温度差がある状況(不安定な大気)の場合は、ちょっと上空で冷やされたくらいでは周りと同じ温度までは下がらない。

暖かい空気ほど比重が軽いために、地表付近から来た「冷やされ足りない空気」はもっともっと高い上空まで上昇し続けることになるのである。

こうして不安定な大気においては、空気という名のスポンジは高度をどんどん上げながらトコトンまでしぼられて、結果として巨大で高さのある積乱雲を作り出すわけだ。

ちなみに積乱雲が「雷雲(かみなりぐも)」と呼ばれるほど雷雨を引き起こすのも、この不安定な大気が関係している。

その急激な温度差により、次第に「上昇気流」と「下降気流」とが混在したグチャグチャな環境が雲の中に形成されていくのである。

まるで積乱雲全体がミキサーのように流動するため、内部の水の粒同士がどんどん集まって大きな粒になっていき、局所的な大雨を降らせる。

また高層部の氷の粒同士はどんどん擦れて帯電していくので、これがやがては落雷を引き起こす。

遠くで見ると雄大で美しい積乱雲も、その真下にいる人にとってはただの「いや~な雲」だということだ。

夏の気候は積乱雲の発生にぴったり

さて、実は「夏」という季節は、これまで見てきた3要素すべてを満たすのにうってつけの気候なのである。

その理由は結局「とにかく夏は暑いから」という点に帰結する。

<おさらい:積乱雲を育てる3つの要素>

① 地表近くに暖かく湿った空気があること

② 空気が持ち上げられるきっかけがあること

③ 大気の状態が不安定であること

まず夏になると、太平洋のほうから日本列島に向けて高温多湿の空気がモワッとやってくる。

この空気には、太平洋で存分に夏の直射日光を浴びて蒸発した海水の水蒸気がたっぷり含まれている。

日本の夏が蒸し暑いのはこのためである。

( ① 地表近くに暖かく湿った空気があること ⇒ 【クリア】)

また、夏の直射日光は我々が暮らす大地にも容赦なく降り注ぎ、アツアツとなった地面は強い上昇気流を生む。

( ② 空気が持ち上げられるきっかけがあること ⇒ 【クリア】)

そして同時にアツアツの地面はまるで床暖房のように地上を温めるので、「地表付近の空気」と「上空の空気」との温度差を大きくすることにもつながる。

あとは上空にちょっと冷たい空気が流れ込めば、あっという間に「不安定な大気」の出来上がりである。

( ③ 大気の状態が不安定であること ⇒ 【クリア】)

こういうわけで、

「入道雲は夏に見ることが多いなあ」

という私たちの経験則は、なるほど確かに科学的にも裏打ちされた事実だということだ。

少し歩いただけで汗が噴き出るようなジメジメとした夏の暑い日は、天気予報でも「不快指数」が強調されたりなんかするけれども、しかしただただ「不快」を感じながら過ごすのではもったいない。

「こんな蒸し暑い日は入道雲のチャンスタイムだ!」

と発想を転換して、ぜひとも空を見上げてみよう。

もしかすると、ひととき不快を忘れるほどの美しい入道雲がそこに見つかるかもしれない。

□水滴の集まりである「雲」は、空気が冷やされて水蒸気を含み切れなくなることにより発生する

□入道雲こと積乱雲が夏に多いのは、夏の気候が積乱雲の発生条件にとってピッタリだから

<積乱雲の発生条件>

① 地表近くに暖かく湿った空気があること

② 空気が持ち上げられるきっかけがあること

③ 大気の状態が不安定であること

コメント