プラナリアという小さくて平べったーい生き物がいます。

その驚くべき再生能力は有名で、医学的見地からも非常に興味深い研究対象として一定の人気があるようです。

水の中に住む小さな生物、「プラナリア」をご存知だろうか。

体長は1cmそこそこで、押しつぶされたようにペラペラなボディをしている。

水質のキレイな水辺で水草や石ころにくっついていることが多いほか、ペットショップのアクアリウムコーナーなんかでも水槽に紛れ込んでいるのを見ることができるかもしれない。

プラナリアには2つの目があるが、これがなんとなくゆるキャラっぽく見えてキュートである。

ちょっと寄り目のようになっているのも愛らしいポイントだと思う。

ところでこのプラナリア、実は地球上最強クラスの再生能力という強烈な個性をもつことで知らる生物なのである。

切っても切っても再生するプラナリア

プラナリアの最大のウリは、驚異的な再生能力。

その体をナイフで真っ二つにすると、切断された断片がそれぞれ何事もなかったかのように動き続ける。

やがて、上半身からは下半身が、下半身からは上半身がニョキニョキと生え始め、数日もすれば完全に2体のプラナリアへと増殖してしまうのである。

このとき、再生した上半身には「目」や「脳」といった器官さえも新たに形成されるというのだからオドロキである。

たとえばプラナリアをもっと細かく切り刻んで10等分にしたとしても、しっかりと10体のプラナリアへと増殖していく。

過去にはなんとプラナリアを200以上の断片に切り分けても再生したという記録が残っているようだ。

(こうなるとさすがに200体すべて復活というわけにはいかないとは思うが。)

ほかにも、縦に真っ二つにしても問題なく再生するほか、上半身に切れ込みを入れておくとその数だけ頭が形成されるなど、プラナリアの体はかなり自由自在なのである。

彼らにはどうしてこんなことができてしまうのか。

実はプラナリアは、「全能性幹細胞」というスペシャルな細胞を全身にもっているのだ。

全能性幹細胞とは、一言でいえば「どんな細胞にも分化することができる細胞」のこと。

すなわち細胞分裂の過程で、視細胞になったり、あるいは脳神経細胞になったり、自由自在に必要な器官を形成することができてしまう。

これはいわゆるiPS細胞とかES細胞とか、私たちがよく「万能細胞」とよぶ類の細胞に期待される能力と同じものである。

プラナリアが砂粒みたいな断片にされても復活できるのは、こんな優秀な細胞でカラダを構成しているからなんですね。

(幹細胞についてはこちらも参照)

分裂しても記憶は引き継がれる?

プラナリアの増殖に関して、面白い実験結果がある。

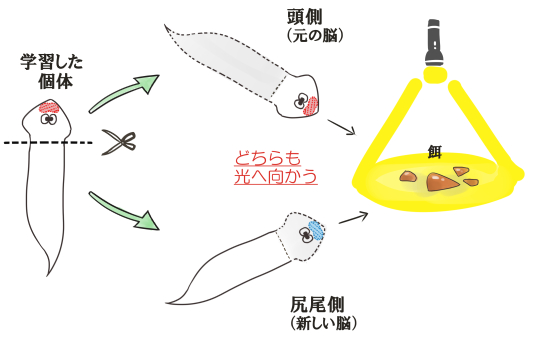

まず、プラナリアに「光のあたっているスポットに行けば餌がある」という状況を学習させる。

彼らには本来「負の光走性」といって、本能的に光から遠ざかって暗い方へ逃げていく性質があるのだが、少しずつ餌と光との結びつきを経験させていくことにより、やがて餌を求めて光に近づくようになる。

ここで、学習を終えたプラナリアをプッツリ切断して、脳を切除してしまったらどうなるか。

驚くべきことに、尻尾側の断片から再生した個体もまた、切断前に学習したように餌を求めて光へ近づく傾向をみせるというのだ。

その脳は「新しく形成された」ものに過ぎないのにも関わらず、である。

ということは、「記憶」ってホントは脳だけに蓄積されていくわけではなくて、全身の細胞にも共有されているのだろうか。

私たち人間の記憶もそうなんだろうか。

臓器移植によってドナーの記憶や嗜好の一部が患者へ移ってしまった事例なんかも聞いたことがある。

「実は切り落とした手や足にもちゃんと本体の記憶は宿っている」

なんて、なんだか不気味な感じもしてしまう。

もっとも、プラナリアの実験の例では「記憶」といっても条件反射に近いようなかなり単純な学習だったにすぎない。

私たちが「記憶」と聞いてパッと想像するような、

「昨日も夕食カレーだったよなあ」

とか、

「この道、学生時代によく通ったなあ」

とか、そういう高次な記憶とはまたメカニズムが違う可能性はあるのだが。

私たちがもつ記憶の正体についてはまだまだ不明な点が多い。

もしかするとプラナリアが、その大きな謎に迫る鍵になるかも知れない。

□プラナリアは再生能力がいちじるしく、体を切っても増殖してしまう

・全身に「全能性幹細胞」をもっており、必要な器官を新しく形成することができる

□プラナリアが分裂する際、もとの個体の記憶が引き継がれる可能性が示唆されている

・記憶は脳の外にも存在しているかもしれない

コメント