スイカといえば種を吐き出しながら食べるのが普通ですが、種のないスイカを作り出すことも可能です。

種なしスイカはどのように作るのか、またあまり普及していないのはどうしてなのか、ご存じでしょうか。

夏になると、スイカの収穫時期がやってくる。

スイカにはなぜか懐かしい少年・少女時代を思い起こさせる、不思議なチカラがあるように思う。

たとえば夏休みに田舎のおばあちゃんの家の縁側で、セミが鳴き風鈴が鳴る中でスイカを食べた記憶。

あるいは、実家のクーラーが効いた室内で、風呂上がりにスイカを食べてのどを潤す感覚だったり。

こうした場面をふと頭に思い描くだけでも、

「ああ、夏だなあ」

としんみりした気分に浸ってしまう。

そんな夏の風物詩、みんな大好きスイカだが、中でも今回は「種なしスイカ」の技術に注目してみたい。

スイカの種は、悩みの種

とにかく種の数が多い

甘くてジューシーなスイカだけれど、最大の欠点はなんといっても種が多くて食べにくいことである。

「スイカの種をプップと吐きながら食べるのがいいんだ!」

という意見もあるし、

「いやむしろ俺は最初にスプーンで全部取り除いてから食べる派なんだよな」

などといってスイカ談義するのも確かに楽しいのだが、私個人としては昔から「やっぱり邪魔だなあ」と思っていた。

吐きだすつもりで食べていても、認識しきれていなかった伏兵の種を思わずガリッ!とやってしまうこともあり、スイカのおいしさを味わうことにイマイチ集中できないというかなんというか。

そんな中で当然開発が望まれたのが、「種がなくて食べやすいスイカ」であった。

種なしスイカの開発

あまり一般的に流通してはないものの、種なしスイカの開発はすでに成功を収めている。

現在主流になっている種なしスイカの栽培方法は日本発のもので、なんと1940年代には確立していた技術だという。

今も昔も、日本人のスイカ愛は計り知れないのである。

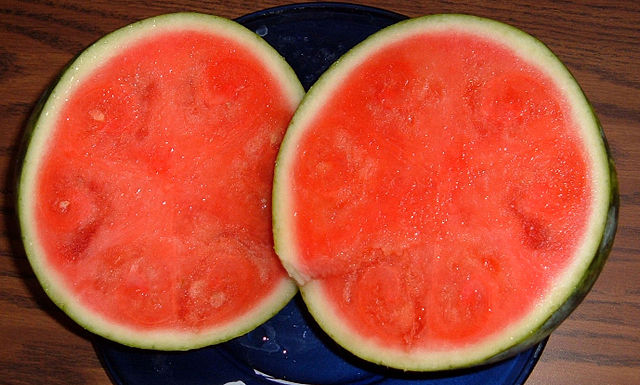

種がびっしり詰まった普通のスイカに見慣れてしまうと、種なしスイカの断面はちょっと異様な感じにも見える。

もっとも、これだけ種がまったくないと、かなりストレスフリーに食べることができそうだ。

ところでこんなにスッキリきれいなスイカを、生産者はどうやって作り出しているんだろうか。

その技術のカギは、実は「染色体」にある。

種なしスイカの作り方

普通のスイカの栽培

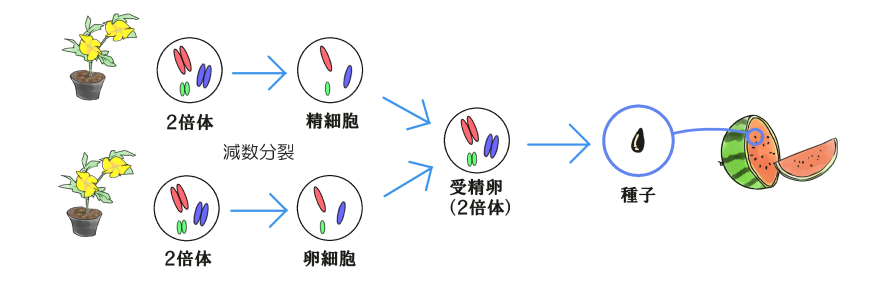

種なしスイカができる仕組みに触れる前に、まずは普通のスイカの栽培方法を確認していこう。

有性生殖をするスイカは、花を咲かせた後、受粉によって自らの子孫(種子)を作り、それを動物に食べてもらうために果実(私たちが食べる部分)を大きく成長させていく。

この過程においてスイカの細胞内にある染色体に注目すると、「減数分裂」と呼ばれる特殊な細胞分裂が行われている。

(下図を参照)

人間も同じだが、こうして半分になった2セットの染色体を合わせることによって、父母それぞれの形質を受け継いだ子供世代が生まれるのである。

このようにして2対の染色体をもった個体を「2倍体」という。

子供世代もいずれ成長し、同様に減数分裂&受粉をして、さらに生命のバトンをつないでいくこととなる。

ここまでが普通のスイカの話。

種をつくらない「3倍体」スイカ

では、種なしスイカの場合はどうか。

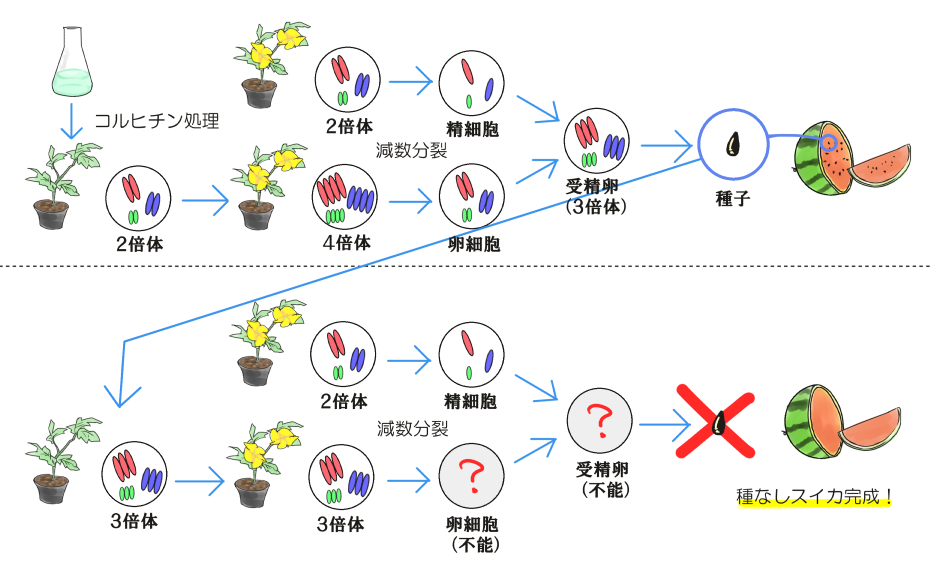

種なしスイカを作る際には、まず「コルヒチン」という薬品を普通のスイカの苗に投与する。

すると不思議な作用により、スイカの染色体がなんと倍に増え、「4倍体」という特殊なスイカに成長するのである。

4倍体スイカは、このままでは種なしスイカとはならないものの、普通の2倍体スイカと交配させることにより、さらに特殊なベイビーである「3倍体スイカ」の種子をつけることになる。

さて問題はこの先である。

成長した3倍体スイカが減数分裂をしようとしても、染色体が奇数であるため、今度はきれいに半分にすることができない。

このため3倍体由来の生殖細胞はうまく機能せず、受粉しても種子を形成することができないのだ。

一方で、果実は受粉さえすれば通常どおり大きく成長していく。

このようにして種をまったく含まない「種なしスイカ」が完成するわけである。

これほどの手間をかけてようやくできた種なしスイカも、子孫が残せないためにこの代で途絶えてしまうと思うと、なんだかせつないものがある。

なかなか普及しない種なしスイカ

種なしスイカの課題とは

前述のような種なしスイカの栽培技術はかなり昔からあるにもかかわらず、今のところ実際に種なしスイカを目にすることはほとんどない。

あんなに煩わしい「スイカの種」をスッキリきれいになくしたスゴい商品なのに、なぜこんなにも普及しないのだろう。

その主な理由としては、

- 生産コストの高さ

- おいしさの課題

があると考えられる。

コストがかかりすぎる

まず、種なしスイカの作り方を見てきてわかるように、完成させるまでがメチャクチャめんどくさいという事実がある。

種なしスイカを出荷するためには、

①苗にコルヒチンを投与する

②4倍体スイカと2倍体スイカの交配をする

③3倍体スイカと2倍体スイカの交配をする

④種なしに育った果実を収穫する

という手間がかかるわけだが、各ステップにおいてスイカの生育を待つ必要があり、単純に時間がかかってしまう。

また、染色体異常をおこした個体は生物的にかなり弱い傾向がある。

そのため途中で枯れないように入念な環境管理をしなければならず、これにも大きな人件費がかかってくる。

こうしたコストは当然販売時の価格に乗っかってくるので、流通する種なしスイカは総じて高価格なのである。

味がイマイチ

種なしスイカは一般的に、おいしさの面で課題があるとされている。

なんとなく水っぽい感じで甘みが足りないとか、普通のスイカよりも繊維っぽさが目立つなどの傾向があるようだ。

値段は高いけど味は絶品!というのであれば、高級食材として一定の需要はあるに違いないのだが、値段は高いし味もあんまり…となってしまうと、これは確かに商品として弱いかもしれない。

心の底からスイカの種を憎んでいる消費者でなければ、

「それだったら種くらい我慢して普通のおいしいスイカを食べようかな」

となってしまうのは自然なことだろう。

スイカの常識はこれから変わっていくかも

普及しない大きな理由が「手間」と「味」なのであれば、これは今後の研究次第で改良されていく可能性が十分にある。

今の日本では、

「スイカといったら種を吐き出しながら食べるのが普通でしょ」

という常識がすっかり浸透しているが、もしかすると遠くない未来では、種なしスイカ生産技術の進歩によってこの認識がまるで変ってしまっているかもしれない。

みんな大好きバナナだって、もともとの原種は果実の中に種がびっしり詰まった食べにくいフルーツなのである。

それが今では、流通するバナナのほぼ100%が種なしバナナとなり、私たちにとっては「バナナといえば種がないのが普通」になっている。

(ちなみに種なしバナナは、あるとき突然変異で3倍体となった個体が広がったもの)

もちろんスイカだって同じように、価格と味にさえ納得できれば、そりゃあ種だらけのものより種がないもののほうが食べやすくて人気があるに決まっている。

やがて革新的な種なしスイカが開発されたなら、あっというまにスイカのシェアが取って代わってしまうんじゃないだろうか。

種がたくさんつまったスイカを食べるのも、もしかしたら今年の夏が最後かもしれない。

そう考え出すとなぜかちょっと寂しいような気もしてくるが、とりあえずはこの夏もいつものように種をプップと吐き出しながらスイカを食べることにしよう。

□種なしスイカは、コルヒチンを染色体に作用させることによって作る

・コルヒチンを投与した世代が4倍体(染色体が通常の倍)になる

・4倍体個体と通常個体との交配により、3倍体個体ができる

⇒ 減数分裂の不能により種子を作れないので、種なしスイカとなる

□種なしスイカを商品として普及させるにはまだ課題がある

・作るために大きなコストがかかる問題

・普通のスイカよりも味が落ちやすい問題

コメント

はじめまして。小学生の息子が自由研究でスイカについて調べていて、こちらの記事に辿り着きました。

自由研究ではスイカの中にあるクルクル(維管束)についてまとめているの最中なのですが、種につながる維管束は、種無しスイカの場合どうなているのか、の欄に、こちらの記事を引用させていただいてもよろしいでしょうか。

本来種なしスイカを取り寄せて実物を調べる予定でしたが、夏休みに入る頃には今年の出荷分は終わっているものが多く、今からお取り寄せできるのは15000円くらいするものしかないと判り、仕方なくネットで情報を得ることにした次第です。

重ねてのお願いになりますが、もしできましたら断面の画像も引用として載せさせていただきたいのですが、大丈夫でしょうか。

突然のお願いで申し訳ありませんが、お返事をお待ちしております。母

コメントありがとうございます。

とても面白い研究テーマですね。

記事の引用、スイカ断面の写真の引用ともにしていただいて構いませんので、ぜひご活用ください。

良い自由研究となるよう応援しております。

暖かいお言葉、ありがとうござます。

また、引用掲載の許可にも感謝いたします。