他者が近くにいることによって個人のパフォーマンスが上昇(または低下)する現象を、「社会的促進(または社会的抑制)」といいます。

身近にみられる社会的促進の具体例をまじえて、この現象のメカニズムについて考えていきましょう。

勉強とか仕事とか何か作業をはかどらせたいときに、図書館へ出向く人は結構多いと思う。

あるいは、最近はスタバなんかでもPC作業ができるようにコンセントやWi-Fiがバッチリ配置されていたりするので、カフェへ行って作業をする人も増えている。

どのみち一人で黙々と作業をするだけなのであれば、なにもわざわざ図書館やカフェに行かなくたって自分の部屋で作業していればいいような気もするけれども、

「外へ出て作業したほうがはかどる」

という感覚も、たしかに私たちは経験則的に知っている。

では、どうして外での作業ははかどるのだろうか。

「気分転換になるから」とか「娯楽の誘惑が少ないから」とかいろいろ理由は考えられる。

しかしそれだけではなく、「”ただ他人が近くにいる”ということそれ自体によって作業効率が上昇する」という不思議な作用の存在が、これまでの心理学研究で示されているのである。

こうした作用のことを「社会的促進」という。

社会的促進とは何か

現象を指摘した最初の実験

社会的促進に関する研究の先駆けとなったのは、アメリカの心理学者ノーマン・トリプレット(1861-1931)の実験だった。

トリプレットはある日サイクリングのレースを見ていて、

「自転車の選手って、一人で記録を狙ってる時よりレースに出たときの方が断然タイムが良くなるんだなあ」

と思ったらしい。

そこで彼はこんな実験をしてみた。

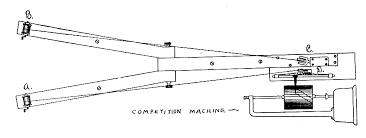

まず釣り竿のリールを改造して、下図のような「糸巻き競争マシーン」を作る。

そして被験者として子供たちを呼び集めて、

- 一人でリールを巻く場合

- 二人で同時にリールを巻く場合

それぞれの作業遂行量を計測した。

トリプレットが指摘するには、一人よりも二人のときの方がリールを巻くペースが速くなったというのである。

突然呼び出されて謎の糸巻きレースをさせられた子供たちの心境は気になるところだが、ともかくこの実験をきっかけとして、

「『他者の存在』と『パフォーマンス』との間には何らかの関係性がありそうだ」

という認識が世に広まっていくことになる。

心理学としての研究の発展

トリプレットが糸巻き実験を発表したのが1898年。

そこから多くの人が、「他者の存在がパフォーマンスにどう影響するか」について研究を重ねていった。

その結果、いろいろな実験によって新たに面白い事実が明らかになる。

たとえば、糸巻き競争のように他者が自分と同じ課題を遂行している状況でなくても、ただ他者が近くで見ているだけでも同様にパフォーマンスの上昇がみられることがわかった。

サイクリングのレースの例でいうと、個人のタイムが良くなる要因は競争相手となる選手だけでなく、コース脇にいる観客たちにもあるということになる。

また、他者の存在は必ずしも良い影響をもたらすわけではない。

課題の内容によっては、むしろ他者の存在がパフォーマンスを低下させるような例も発見された。

「迷路をクリアする」などの問題解決・思考系の課題を与えたところ、一人よりも二人で行ったときの方が完遂までの時間が長くなったのである。

他者の存在がパフォーマンスを上昇させるか・低下させるかに関して、これまでの様々な実験結果を総合的にみていくと、

- 単純な課題、簡単な課題、アウトプット系の課題については、他者の存在は良い影響をもたらす

- 複雑な課題、困難な課題、インプット系の課題については、他者の存在は悪い影響をもたらす

という傾向がありそうだ、との指摘がされている。

今では、これらの現象はそれぞれ「社会的促進」「社会的抑制」と呼ばれ、心理学研究におけるテーマのひとつとなっている。

他者が存在することによって、個人のパフォーマンスが単独のときよりも「上昇」する現象

他者が存在することによって、個人のパフォーマンスが単独のときよりも「低下」する現象

身の回りの社会的促進・社会的抑制の例

社会的促進

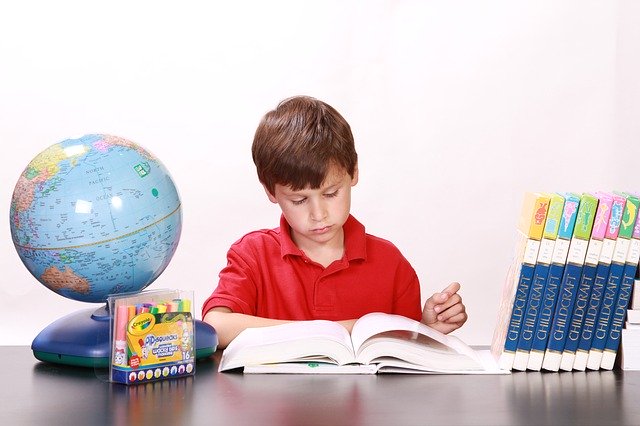

たとえば子供が家で宿題をする場面において、自分の部屋にこもって勉強するよりも家族がいるリビングで勉強した方が学習効率が上がるとの見解がある。

「リビング学習」と呼ばれるこの学習法は、まさしく社会的促進の効果を狙ったメソッドだといえる。

なにも両親が子どもと一緒に勉強しなければならないわけではなく、「ただ同じ空間にいること」自体によって学習効率の上昇が期待できるのである。

(もちろん向き不向きがあるから、実際には一人の方がうまくいく子供も多いだろうけども。)

またスポーツにおいても、一人きりで練習やトレーニングをするよりも、他の仲間と一緒に行ったときのほうが上質な運動になりやすい。

学校の部活動なんかではよく集団で走り込みをしたり筋トレをしたりするが、こういうときには何故かいつも以上にパワーが湧いてくるものだ。

社会的抑制

一方、社会的抑制のもっとも身近な現象として、いわゆる「あがり」という状態がある。

大勢の前でスピーチやプレゼンをする際に、緊張のあまり思うように話せなかった経験はほとんどの人があると思う。

「いやあ、あがっちゃってうまくいかなかったなあ」

というアレは、「他者の存在によって自分のパフォーマンスが低下させられた」とも言い換えられる。

再びスポーツを例にとると、練習ではうまくいっていたのに、いざ試合になると十分に実力が発揮できないようなケースがある。

サイクリングのレースではむしろ試合のほうが良いタイムを出せるという話だったが、これは「ひたすら自転車のペダルをこぐ」という、言ってしまえば比較的単純な運動をしているからだろう。

一方でサッカーやテニスなどの球技のように、選手の複雑なテクニックが重要となるような運動を想定してみると、たしかに実際の試合場面のほうがミスが目立ってしまうイメージがある。

このような例を考えれば、

- 単純な課題、簡単な課題、アウトプット系の課題については、他者の存在は良い影響をもたらす

- 複雑な課題、困難な課題、インプット系の課題については、他者の存在は悪い影響をもたらす

という前述の仮説も「たしかにそうかも」という気がしてきますね。

なぜ社会的促進が起きるのか

ハルの動因理論

社会的促進のメカニズムについての理論としては、アメリカの心理学者ロバート・ザイアンス(1923-2008)によるものがもっともよく知られている。

彼の理論は、すでに行動心理学の分野で知られていた「ハルの動因理論」をベースとしたものだった。

(「ハル」とは人名で、心理学者クラーク・ハル(1884-1952)のこと。)

そこでまずは、ハルの動因理論の要点をザックリと確認してみよう。

sER = D × sHR

※「sER」:反応ポテンシャル、「D」:動因、「sHR」:習慣強度

関係式だけを見てもさっぱりわからないので簡単に表現すると、

「私たちがとる『行動の現れやすさ』は、『心のエネルギー』と『経験の度合い』との掛け算で決まるんだ!」

ということである。

なおここでは、

- 反応ポテンシャル ⇒ 行動の現れやすさ

- 動因 ⇒ 心のエネルギー

- 習慣強度 ⇒ 経験の度合い

と言い換えており、これは厳密には本来の語意を表せていないのだけど、わかりやすさ重視ということで勘弁してほしい。

たとえば頭がかゆいときには、「かゆみを解消したい!」という動因(心のエネルギー)が生まれる。

そこで頭をポリポリかくと少しずつかゆみが解消され、それにより動因(心のエネルギー)も減少していく。

一方でこのとき、「頭をかくとかゆみが和らぐ」という学習により習慣強度(経験の度合い)が強化されることになる。

そのため、また今度再び頭がかゆくなって動因が増加した際には、「動因(心のエネルギー)×習慣強度(経験の度合い)」の値が以前より大きくなるので、「頭をかく」という行動についての反応ポテンシャル(行動の現れやすさ)がより高くなるはずだ。

ハルの動因理論とは、なんとなくこんな感じのイメージである。

ザイアンスによる社会的促進の説明

さて、これを踏まえてザイアンスがとなえた理論とは、

「他者の存在がハルの動因理論における『動因』を増大させるから、社会的促進が起きるんだ!」

というものであった。

私たちは他者が近くにいることを意識すると、いわゆる「緊張感が高まった」状態となり、このことがハルの動因理論でいうところの「動因(心のエネルギー)」をパワーアップさせるというのだ。

すると「動因(心のエネルギー)×習慣強度(経験の度合い)」の値が大きくなるので、そのとき従事している課題に関して反応ポテンシャル(行動の現れやすさ)が高くなる。

これがすなわち社会的促進だ、とザイアンスは言っているわけである。

(出典:Robert Zajonc, Who Looked at Mind’s Ties to Actions, Is Dead at 85 – by TheNewYorkTimes)

この理論の良いところは、「社会的促進」と「社会的抑制」の両方をうまく説明できる点にある。

もし遂行している課題が手慣れたことであれば、「うまくこなせる」という性質の習慣強度(経験の度合い)が、パワーアップした動因によってさらに増幅されるので、ますますうまくこなせるようになる。(社会的促進)

それに対し、十分に慣れておらず試行錯誤が必要な課題を行うような場面では、「うまくこなせない」「ミスをする」という性質の習慣強度(経験の度合い)が増幅されることとなり、ますますミスを繰り返してしまう結果につながるのである。(社会的抑制)

すなわち、「社会的促進」と「社会的抑制」のどちらが発現するかというのは、

「その人にとって課題を『うまくこなせる』性質と『うまくこなせない』性質のどちらが優位なのか」

にかかっているということになる。

ザイアンスに学ぶ教訓

こうしたザイアンスの理論に触れて、

「やっぱり普段からの練習って大切なんだなあ」

ということを改めて認識することができる。

いわゆる「本番に強いタイプ」というのがいるが、これはつまり「他者の目にさらされて動因が増大する状況において、社会的促進の効果を勝ち取れる人」ともいえる。

大衆の前で見事なプレゼンをするビジネスマンや、試合でしっかり活躍するスポーツ選手というのは、日ごろの練習やシミュレーションを丹念に行い、自分の中で「うまくこなせる」イメージを確立しているのだ。

だからこそ緊張感の高まる場面でそのエネルギーを味方につけ、いつも以上のパフォーマンスを発揮できる。

ぜひ私たちも、何事にも「うまくこなせる」イメージを心身に染み込ませていきたいものである。

ハイレベルのスピードでプレイするために、僕は絶えず体と心の準備はしています。

by イチロー(出典:児玉光雄『イチロー式 突破力』)

自分にとって最も大切なことは、試合前に完璧な準備をすることです。

□個人のパフォーマンスは、近くに他者が存在することによって影響を受ける

・社会的促進:他者の存在によりパフォーマンスが上がる

・社会的抑制:他者の存在によりパフォーマンスが下がる

□ザイアンスは「ハルの動因理論」をもとに、社会的促進のメカニズムを説明した

・他者の存在によって「動因」が増大する(「反応ポテンシャル」=「動因」×「習慣強度」)

⇒ 単純な課題では正反応が増えるためパフォーマンスが上がる

⇒ 複雑な課題では誤反応が増えるためパフォーマンスが下がる

コメント