心理学者モーガンはかつて、動物の心理的機能を解釈するうえで守るべき原則を提案しました。

「モーガンの公準」として知られるその原則は、現代の心理学研究者の中で広く浸透しています。

心理学は、こころに対するアプローチの仕方によって多様な部門が存在するが、そのうちの一つに「比較心理学」という部門がある。

比較心理学とは、さまざまな動物の行動や反応をもとに、種族間でどこが違っているか(あるいは共通しているか)を比較することを通して、生物としてのこころの働きに迫っていこうという学問のこと。

(もっとダイレクトに「動物心理学」といったりもする。)

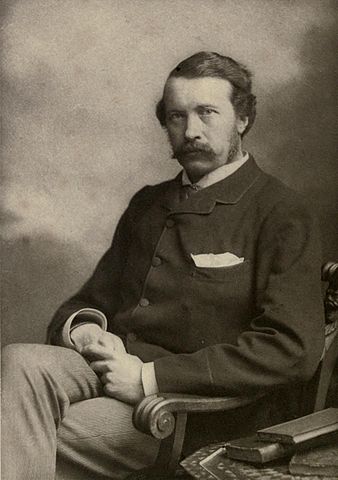

その比較心理学を研究するうえで守るべき原則としてイギリスの心理学者ロイド・モーガン(1852-1936)が主張したのが、「モーガンの公準」という概念だった。

「ある活動がより低次の心的能力によるものと解釈することができるならば、

その活動をより高次の心的能力によるものと解釈してはならない。」

この文面だけパッと見てもさっぱり意味不明だと思うので、モーガンがこんなことを言いだした経緯から見ていきたい。

ロマネスの「逸話法」

動物エピソード収集家、ロマネス

19世紀後半のイギリスに、ジョージ・ロマネス(1848-1894)という男がいた。

この男こそ、現代の「比較心理学」という部門の基盤をつくった、創始者ともいえる人物である。

動物の知能に興味をもったロマネスは、世界各地から動物の優れた能力に関するエピソードをとにかくたくさん集め、それらを考察することで動物の知能とはどんなものかを解き明かそうとしていた。(=「逸話法」)

たとえば、

「○○さん家のワンちゃんは、家の内鍵の掛け金を頭で押し上げて、外へ自由に出かけていくことができてしまう」

といったような話である。

ロマネスの主張

ロマネスは動物の能力に関する様々なエピソードを分析したうえで、「動物は人間と同じような知能・感情をもっていて、そこに量的な違いはあれど、質的な違いはない」との立場をとっていた。

鍵の掛け金の例をとってみれば、つまりこういうことだ。

犬は「ちょっと家の外に出たいな」と思ったので、扉の前まで行く。

扉に内鍵が掛かっているのを見て「これを外せば出られるぞ」と判断する。

頭で掛け金を押し上げれば外れることを知っているので、そのとおりに鍵を開ける。

まさに人間と同じような心理的なプロセスを、動物もまた辿っているのだとする主張である。

さらにロマネスは、動物にはプライドとか嫉妬とか、そういった複雑なこころの働きも人間と同じようにあると考えていた。

実はこうした彼の理論は、同時期に話題を呼んだ「ダーウィンの進化論」から着想を得ている。

ロマネスは、

「多種多様な動物は最初から個別に分かれていたのではなく、もともと同じ祖先から長い年月のなかで分岐していったのだ」

というダーウィン的な解釈を心理学の領域にも広げ、

「姿かたちは違うけど、人間も動物も根っこは同じ。こころの働きも同じなんだ!」

と考えたわけである。

ロマネスは全国各地から集めた動物エピソードをもとに「動物のスゴイ能力大全集」的な書籍を発刊し、彼の理論を世に主張していった。

しかしながら、こうしたロマネスの主張に対して反論する意見が、同じイギリス内からあがることとなる。

「モーガンの公準」の登場

ロマネスに対する反論

動物の知能に関するロマネスの見解を、

「あまりにも擬人的に解釈しすぎでしょ」

と強く批判した男こそ、ロイド・モーガンであった。

モーガンに言わせれば、犬が扉の鍵を開けた程度のエピソードで、動物に人間と同質の知能があると結論づけるのは乱暴すぎる。

なぜなら、別に高度な知能がなくたって、もっと単純なメカニズムで動物の行動の説明ができてしまうからである。

犬が鍵をあけて外へ出ることについては、こんな感じの解釈で事足りる。

犬が扉の近くにいるとき偶然掛け金に頭が当たって鍵が開き、外に出られたことが何度かあった。

「扉の掛け金に近づくこと」と「外に出られるというポジティブな結果」との結びつきが強まったことにより、犬はますます掛け金に接近行動をとるようになった。

このような説明であれば、犬に思考する能力があるとか、感情があるとか、そういった解釈は余分なもの(行動の説明に必須でないもの)だとわかる。

要するにモーガンが言いたいのは、

「なんてことない心理的機能で説明がつくのに、高度な心理的機能があるなんて勝手に解釈するなよ!」

ということだ。

この批判こそまさに、冒頭に記述した「モーガンの公準」そのものである。

「ある活動がより低次の心的能力によるものと解釈することができるならば、

その活動をより高次の心的能力によるものと解釈してはならない。」

現代にまで受け継がれるモーガンの公準

モーガンの公準は、もともとロマネスの逸話法に対するアンチテーゼとして提唱されたわけだ。

たしかに、「動物には私たちと同じ豊かな感情と知能がある!」という話はすごくキャッチーで魅力的な解釈だけれども、なかなかその確固たる証拠がないのである。

比較心理学をひとつの「科学」として探求する研究者たるもの、あくまで客観的な根拠をもとに、冷静かつ慎重に分析をおこなわなければならない。

「擬人化」という拡大解釈の誘惑に負けてはならない。

ちょうど裁判官が、どんなに疑わしいと思っても証拠がなければ推定無罪とせざるを得ないのと似ている。

ちなみに、動物の能力を過剰に擬人化してしまったエピソードとして、心理学の世界では「賢い馬ハンス」の物語が有名である。

<詳しくはこちらで>

こうした批判的な指針は以降の比較心理学者たちにも支持され、 いまや「モーガンの公準」 は心理学研究における基本姿勢の一つとして重視されることとなったのだった。

私たちは動物をどう見ているか

私たちは、テレビ番組なんかで「動物のスゴイ能力」をとりあげたVTRを目にすることもあって、どちらかというとロマネス的な視点で動物を見ることに慣れていると言えるかもしれない。

特にバラエティ色の強いものでは、ホームビデオに映るペットたちにアテレコでセリフが入ってたりなんかして、まさに擬人化そのものである。

こういう映像を見るときは、ふとモーガンの公準を思い返してみてはどうか。

ロマネスが間違っていてモーガンが正しいとかそういうことではなくて、見方の幅が広がるのが楽しいのだ。

「いまの行動は、こんな解釈の仕方ができるなあ」

だとか、

「自分はいまロマネス度80%くらいの擬人化具合でこの犬を見てるなあ」

みたいな。

そのときあなたは、もはやひとりの比較心理学者なのです。

□ロマネスは「逸話法」による分析で、動物には人間と同質の知能があると主張した。

□モーガンは安易な動物の擬人解釈を批判し、より単純な心理機能によって行動の説明ができるならそうすべきだと主張した。

⇒ 現在「モーガンの公準」として研究者に重視されている。

コメント

[…] (3)進化論と比較心理学 比較心理学を支えているのは、ダーウィンの「進化論」である。 自然選択(淘汰)、「種の起源」、「人間の由来」、「人及び動物の表情について」 ロマーニズ、「動物の知能」、逸話法 モーガン、節約の法則:「低次のの心的能力で説明できることを、高次の心的能力で解釈すべきではない」 モーガンの公準 モーガンの公準 – Wikipedia 動物に知能はあるか?比較心理学の大原則「モーガンの公準」 […]